作者:沈洁

本文转载自:欧亚系统科学研究会(ID:essra31)

来源|《社会政策研究》

导读:东亚地区的人口问题热度始终居高不下,2020年韩国率先爆出总和生育率0.84创下历史最低值,首次出现人口自然减少情况,随后日本65岁以上人口数量也创下历史纪录,占总人口的近30%(3600万人),迎来了“超级老龄化”社会,2022年日本出生人口更是急剧减少,首次跌破80万。中国作为东亚地区的“后起之秀”,近年来由人口年龄结构转变形成的机会窗口将持续收窄,2022年中国人口首次出现下降,新生儿数也创历史新低,预计2050年将达到4.5亿老年人口规模。东亚社会快速陷入老龄化和少子化危机,带来的冲击很有可能猛于当年欧美社会经历的生育率下降。

东亚地区出现的“超少子化”现象是东亚“压缩型”经济发展与传统婚姻家庭价值观变化不同步而引发的家庭生育养育功能弱化。文章首先分析了中、日、韩三国少子化趋向的特征:其一,从较高生育率急速转入了超低生育率社会状态,下滑速度快,少儿人口减少幅度大;其二,少子化和老龄化问题几乎同时凸显,一方面老年人口急剧增长,一方面少儿人口急速下降;其三,经济从高速发展向中低速发展移行期间出现少子化危机,劳动人口减少对经济发展带来负面影响。但是,如果具体到中、日、韩三国所呈现的少子化发展过程又具有诸多差异性,如超低生育率冲击的时间差异、从计划生育政策向激励生育政策转型的切入点和时间、激励生育政策介入时间与人均GDP收入水平、是否推行过计划生育政策、社会保险制度健全和普及等。最后,文章对比分析了日本与韩国少子化政策发展过程,并基于日韩两国的探索,提出三点政策建议:改革劳动方式,增加公共型家庭服务的数量和质量,营造新兴的恋爱、婚姻、家庭社会文化。

人口老龄化和少子化,是中日韩三国共同面临的挑战。对于共同面对老龄化和少子化困境的东亚国家,如何走出东亚地区“少子化”困境,需要东亚命运共同体的智慧和勇气,因为这是前人没有走过的路。欧亚系统科学研究会特编本文,供读者思考。本文原刊于《社会政策研究》,仅代表作者本人观点。

文|沈洁

来源|《社会政策研究》

▲ 图源:共同社

在人口学界,通常将“出生率下降”定义为总和生育率(以下简称生育率)在相当长的时段内低于维持人口所需的2.1的人口更替水平。更具体的解释是,它是一个国家或某个区域在人口的出生与死亡达到某种相对平衡而产生的比率。以每个女性的平均生育水平作为衡量和调节人口失控,达到保持人口平衡发展目的。大约在20世纪60年代,欧洲各个国家的生育率已经普遍低于2.1。1987年,芬兰冯德卡(Van De Kaa)和比利时列思泰赫(R. Lesthaeghe)等人口学家,针对欧洲生育率普遍下降的现象提出“第二次人口转型”理论,以生育率低于2.1人口更替水平作为转型标志,并认为家庭形态以及价值观体系的变化是引起“第二次人口转型”的重要原因。因此,总和生育率的定义遂成为讨论人口结构变化的常用术语和基本概念。

“少子化”概念源于日语,“少子化”以及“少子老龄化”概念已经逐渐成为表述东亚人口发展特征的社会政策术语。20世纪90年代以后,具有东亚多子多福文化传统的日本首先遭遇生育率快速下滑的难题。1992年,日本政府发布以“低生育率社会:其影响和应对措施”为题的《国民生活白皮书》,首次使用“少子化”政策概念,目的是向日本社会提出警示。其实,日语中的“少子”原本意思是指家中最小的孩子,它的日语谐音是“祥子”,所以有的家庭将家中最小的孩子取名为祥子,表示老来得子的喜悦之情或吉祥之意。而日本政府的这份关于“少子化”的阐述和具有挑战性的政策文档中,即隐含了对“少子”在日语中原有的美好意境的追忆,试图向社会传递少子化问题的危机感。

少子化与人口学界提出的总和生育率低于人口更替水平的概念有重叠之处,但少子化同时又与老龄化概念相呼应,更强调家庭和社会中少儿人口减少,老年人口增加的一种社会形态,较之人口学概念而言,其涵盖内容则更丰富。

如果从全球发展趋势审视,从1950年开始,经济发达国家的生育率已经出现下降,但由于南非地区和北非以及西亚地区仍处在高生育率时期,1950-1955年期间,上述地区的生育率分别维持在6.51和6.57水准,由此保持了世界人口发展的总体平衡。发展中国家经济崛起之后,全球生育率出现了快速滑坡,1985-1990年降至3.44,2015-2020年降至2.47,其中保持高生育率的南非在2015-2020年也下降到4.72。据联合国的中期预测,全球生育率在2045-2050年期间将下降为2.21,2070-2075年期间为2.05,低于2.1的人口更替水平。而在2095-2100年期间,预测该指数会下降到1.94。另外,根据2020-2100年世界人口发展的预测,全世界预计增加人口大约31亿人,其中65岁以上人口增长最快为17.3亿,15-64岁劳动人口为14.4亿,而0-14岁少年人口则为负增长0.86亿人。虽然世界人口还呈现持续增长趋势,但是已经和即将出现的两个结构性失衡是需要迫切应对的问题:第一,老年人口急速增加和少年人口持续下降的结构型矛盾;第二,人口持续增长的国家和人口急剧下降国家之间的结构性矛盾。

1950年代,当经济发达国家的生育率已经出现下降时,东亚地区却出现了高生育率的“婴儿潮”现象。但东亚各国相继进入工业化快速发展道路以后,亦陆续出现生育率的急速下降。我国在1950年至1970年间也曾经出现生育率居高不下的现象,为保持社会平衡发展而推进的计划生育政策,使居高不下的生育率得到控制。2020年我国第七次人口普查数据显示,生育率降至1.30,已跌破国际社会通用的1.5警戒线。联合国曾预测2028年前后我国生育率将接近1.30的比例,而实际结果比预测提前了8年。中国生育率降至1.30的事实,对东亚地区少子化问题产生极大的冲击和影响。

2012年,我国为缓解独生子女政策带来的人口结构失衡问题,推出单独二孩儿对策,2015年全面放开二孩儿政策之后,出现了小小的“婴儿潮”,2016年新出生人口达到1786万人,创下2000年以来最高峰值。但这次小小的“婴儿潮”持续时间太短,2018年出生人口再现下降趋势,降至1523万人,2019年为1465万人,2020年降至1200万人,下降势头之快超出预想。2021年7月20日,政府采取紧急政策介入,公布《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,宣告一对夫妻可以生育三个子女。进入2022年以后,长期被封禁的激励生育率政策成为学界和媒体讨论的热点。上述变化表明,我国从节制生育政策开始转向激励生育政策思路上来,也表明我国开始步入“超少子化”社会的行列。如何缓解生育率继续下滑,将成为我国需要长期面对的课题。

表1显示了近年欧美和东亚主要国家的生育率指数,根据2019年数据,法国的生育率为1.86,德国为1.54,英国为1.68,瑞典为1.71,美国1.64。据2020年数据,日本的生育率为1.34,韩国0.84,中国1.30,香港1.10,澳门1.20,台湾地区1.06。其中,韩国、台湾地区,香港特区在参与统计的180多个国家中居下位.从全球分布看,东亚地区已经成为低生育率的洼地,面临着较大的人口风险。

▲ 表1 东亚地区与欧美主要国家生育率指数比较。数据来源:厚生劳动省《令和3年度 出生に関する統計の概況 国際比較》佐々井司·別府志海《人口問題研究》 主要国における合計特殊出生率および関連指標:1950~2019年(J.ofPopulationProblems)77-3(2021.9)pp.269~270

为什么唯有东亚地区快速陷入“超少子化”陷阱?这是各国社会政策学界普遍关心的命题。有关原因众说纷纭,本文将笔墨聚焦在东亚“压缩型”经济发展因素与文化因素两个维度上,对其原因做一分析。

东亚“压缩型”工业化发展的主要特征是仅仅花费数十年的时间就实现了早期发达国家经历了几百年才达成的工业化经济目标。包括日本在内的东亚地区之所以获得了快速经济发展,其中一个重要的原因是成功地利用了“后发国家”优势,即借鉴早期发达国家市场导向的成功经验,节省了时间和开发投资。但是,在获取“后发国家利益”的同时也不得不接受了它的负面效应。最大的负面影响,是市场导向的发展模式对后发国家固有的社会结构和文化结构的冲击。

以压缩型发展模式带来的就业矛盾突出为例,技术的日新月异增强了对具有高端技术人才的需求,企业为求得优秀人才拉开了职业岗位的评价体系和工资待遇,导致了劳动力市场的阶层分化和机会不平等。技术含量以及工资待遇高的职业岗位竞争激烈,为谋求满足个人收入以及家庭期待的职业,必须为获取高学历和高端技能进行大量人力资源投资,又加剧了教育竞争。父母为支付高昂的子女教育经费不得不选择少生优育,而子女被卷入求职竞争要不停地去奋斗,又不得不选择晚婚晚育或者非婚不育。年轻一代在这样高强度竞争和高密度社会环境中,其生存的本能优先于生殖本能,即优先选择生存,而后才能考虑生育,表现出与前几代人不同的价值取向和生活方式选择。

与此同时,由于我们对“压缩型”工业化发展所带来的负面影响认识不足或者认识过晚等因素,过度强调经济发展和经济指标评价体系,而忽视了家庭、婚姻、育儿等生活保护政策和生活指标评价体系,这也是不得不反思的原因。

2. 东亚“压缩型”经济发展与文化、价值观演变之间的不同步

“压缩型”工业化的发展,大大缩短了实现工业化目标的时间,而传统婚姻家庭价值观变化则需要一个漫长的演进过程。这两者之间的不同步以致冲突,是引发“超少子化”问题的重要原因。比如,在面临选择少生优育方式的同时,大多数家庭面临着如何对应传统文化的困惑。受传宗接代观念束缚,不少家庭仍然是优先选择生育男孩,导致现今我国育龄女性人口减少与育龄男性人口相差3000万人。韩国也承袭了与我国同样的优先生育男孩的思维,同样面临着性别比例严重失衡的处境。重男轻女的传统文化导致育龄女性人口减少问题,是东亚进入“超少子化”陷阱的一个特殊文化因素。而问题的所在是社会政策没有及时进行疏导。另外,是在传统生活方式遭到冲击之后,政策层面上也没有提供多元选择的生活方式。

上述的矛盾和冲突的进程中,如果多元素的社会政策及时介入,是有望缓解社会冲突以及生育率下降的。鉴于东亚“压缩型”模式以及快速发展的少子老龄化问题,之前没有可供借鉴的模式,无论是日本还是韩国都付出了时间代价进行小心翼翼地探索。日本在1989年生育率下降到1.57的时候开始逐步采取政策介入,因此日本呈现的少子化冲击与韩国相比相对平缓。韩国则是在2003年生育率下降到1.19时才开始少子化政策介入,已经错过了最好的政策介入时机。因此,日本和韩国之后在少子化政策效果上出现了差异,与韩国少子化政策介入时间的错位不无关系。

中、日、韩三国面临的少子化困境有诸多共同点,其一,从较高生育率急速转入了超低生育率社会状态,下滑速度快,少儿人口减少幅度大;其二,少子化和老龄化问题几乎同时凸显,一方面老年人口急剧增长,一方面少儿人口急速下降;其三,经济从高速发展向中低速发展移行期间出现少子化危机,劳动人口减少对经济发展带来负面影响。呈现了东亚地区特殊的结构性问题。但是,如果具体到中、日、韩三国所呈现的少子化发展过程又具有较多的差异性。

参考图1,从1945年到20世纪70年代中期,日本曾出现过两次“婴儿潮”。第一次是在1947年至1949年间,其原因是日本战败投降,分布在亚洲各个战场的男性纷纷回归家园,从常年的战时生活转入了平和生活状态,激励了家庭的生育愿望。1949年新生儿人数为2,696,638人,创下日本最高出生人数纪录,总和出生率为4.5。第二次“婴儿潮”在1971年至1974年间,其主要背景是第一次“婴儿潮”出生人口进入育龄期,出现回声潮现象。加之伴随日本经济快速发展,国民收入和生活水平迅速提高。这期间新生儿人数为2,091,983人,生育率维持在2.14前后。第二次“婴儿潮”之后生育率出现快速下降趋势。进入20世纪80年代末期,日本经济出现快速滑坡,带动了生育率的急速下降,1989年下降到1.57,1990年降 至1.54,1991年1.53,1992年1.50,接近人口失衡警戒线。生育率以惊人的速度滑坡,给日本社会带来极大的冲击,为了引以为戒,媒体曾掀起一场生育率“1.57冲击”大讨论。热衷于优先经济发展,对生育率波动采取静观姿态的政府在社会舆论和人口结构严重失衡危机面前,开始有了危机感,逐渐扩大对家庭和育儿领域的社会保障支出,积极推进激励适龄女性生育的社会政策。受“1.57冲击”影响,1992年日本政府发布以“低生育率社会:其影响和应对措施”为题的《国民生活白皮书》,文档中首次出现“少子化”政策概念。

▲ 图1 中日韩三国生育率比较示意图。数据来源:林玲子“日中韓の人口指標と少子高齢化対策の動向”国立社会保障·人口問題研究所

与日本相比,韩国第一次“婴儿潮”的出现时间晚于日本,开始于1955年并一直持续到1963年,1955到1959年期间生育率高到6.33(5年平均),直至1970年仍然维持在4.5的高生育率水平。韩国的“婴儿潮”具有持续时间长的特点,第一次“婴儿潮”出现之后,没有出现明显的第二次“婴儿潮”,此后,生育率直线一路滑坡。1983年生育率下降到人口置换水准2.1,2014年降低到1.21,2020年为0.84,一再更新世界最低生育率水准。

我国的发展曲线与日本和韩国又有不同。根据学界的一般观点认为,我国自1949年新中国成立以来,出现过三次“婴儿潮”,第一次“婴儿潮”是20世纪50年代,正值我国结束了战乱进入百废待兴时期。1954年出生婴儿2260万人,出现第一次人口峰值。第二次则是在摆脱三年自然灾害噩梦之后的1965年开始持续到1973年,出生婴儿2959万人,突破历史最高值。第三次是改革开放初期的1987年到1990年,尽管这一时期已经推行了严格的独生子女政策,由于1963年前后出现的第一次“婴儿潮”出生人口进入育龄期,因此掀起了第三次婴儿大潮。与日韩相比,我国曾出现三次“婴儿潮”,而且从1950年到1990年维持了近四十年的高生育率,在时间跨度上更具有张力。

参考表2,为了深入了解中日韩三国少子化政策路径的异同,找到适合我国国情的少子化政策路径,以下从5个维度进一步做具体分析。

▲ 表2 中日韩少子化政策的差异性。数据来源:笔者根据相关资料制作

▲ 表2 中日韩少子化政策的差异性。数据来源:笔者根据相关资料制作

第一,超低生育率冲击到来时间的差异。一般意义上讲生育率降低到1.30前后,预示着已经进入了超低生育率社会。中国2020年首次出现1.30最低值;日本在2003年首次出现1.29最低值;韩国在2001年出现1.30最低值。从冲击到来的时间看,中国晚于日本和韩国近13年左右。

第二,从计划生育政策向激励生育政策转型的切入点和时间。2020年中国在生育率出现1.30最低值时开始解除计划生育政策,并通过延长育儿休假制度以及儿童津贴等形式向激励生育政策转型。日本在1989年生育率出现1.57冲击的时候,开始通过增设保育所和幼儿园,改善育儿环境等福利政策试图提高生育率。韩国则是在出生率急剧下滑到1.19,出现深度少子化危机的2003年开始采取改善育儿环境以及对育儿提供经济援助等积极的社会政策介入。由于韩国政策转型的切入时机比日本晚了一大步,就此拉开了两者之间的距离。

第三,激励生育政策介入时间与人均GDP收入水平。中国推进激励生育政策始于2020年,当年的人均GDP为10484美元;日本为1989年,当年的人均GDP为25336美元;韩国为2003年,当年的人均GDP为12020美元。相比之下,中国和韩国是在未富之前迎来了少子化,这一事实将制约国家财政对于解决少子化问题在经济支持上的力度。

第四,是否推行过计划生育政策。日本没有推行过具有较强约束力的计划生育政策,但是有通过倡导和宣传等社会动员方式,诱导家庭选择少生优育的时期。在1949年末出现第一次“婴儿潮”期间,生育率达到最高峰值4.54,但进入20世纪60年代迅速下降到2.0左右,其中主要的原因是社会政策诱导家庭实行计划生育,宣传多生育必然导致家庭整体生活水平下降,并积极普及避孕等节制生育医疗方式,达到抑制高生育率的目的。1970年代中期生育率开始下降到2.0以下,从1990年代初期开始调整政策方向,从诱导少生优育转换到鼓励多生优育政策上来,激励生育政策一直持续到现在,此后,尽管没有出现生育率高峰值,但也没有出现类似韩国的最低值,取得了平稳发展的政策效果。

韩国实施了半强制性计划生育政策,1961年成立“大韩家庭计划协会”,协会的主要功能是进行社会动员,鼓励家庭少生优育。1962年社区保健所开始向家庭免费提供避孕药物和工具,并宣传少子多福理念。1965年推动“三孩儿运动”,即拥有三个孩子是最理想的家庭,1970年代初鉴于生育率依然高过4.5,政府随即推出“二孩儿运动”,并通过优先提供廉价公共住宅,减免税收等措施鼓励计划生育,为了向不生男孩不罢休的传统观念妥协,将孕期性别诊断医疗行为合法化,从而导致男女性别比例严重失调,男性比例高于女性,育龄女性减少等社会问题。进入20世纪80年代之后,继续强化计划生育政策,推动了“独生子女运动”。进入20世纪90年代后期,生育率降至人口失衡的警戒线1.5,由于政府对高生育率仍存有恐惧之情和长年推行计划生育政策的惯性,韩国政府并没有及时调整政策阻止生育率迅速滑坡,从而失掉了一次社会政策介入的最好机遇。当2003年再次降至1.3的时候,政府才急急忙忙采取紧急施策试图缓解持续下降趋势,但是为时已晚。与日本相比,韩国1970年代初期仍处4.5的高值,2000年代初期下降到1.3,呈现了生育率下降速度快,下降幅度大的特点。

由表7可知,3次测定取平均值为(1.63±0.03)μg/g,与理论值1.61相近(相对误差1.22%),说明该回归模型具有较好的拟合度。响应面法确定的最佳提取方法下,实际叶黄素提取量比单因素条件下有所提高,这与杨秋明等的研究结果一致。通过在实际操作中优化各因素条件,最终叶黄素提取量与回归模型具有较好的拟合度,说明模型具有较好的参考价值。

日本和韩国在生育率变动上的差异为什么越来越大,其原因虽然复杂多重,其中,与韩国曾经长期推广具有政策约束力的计划生育政策,而日本推行比较温和的计划生育政策有关。韩国的计划生育政策不仅仅体现在生育率急剧下降,它还改变了新一代的生育意愿和生活意识。2010年代,韩国媒体经常使用“三弃”术语,即放弃爱情、婚姻和生育,来描述年轻一代的生活意识,并认为这是接受了计划生育时代形成的少生、晚生、不生的生活意识影响,要改变一代人的生活文化和意识需要付出更多的努力。此外,从政策推行角度看,从长期以来推行的计划生育政策转向激励生育政策,在操作上遇到种种难题,使韩国在政策转型上花费了比日本更多的时间和周折。我国当前面临生育率下降的挑战与日本和韩国当初面临的少子化冲击多有相似之处,日本和韩国的经验可引以为戒。

在社会保险制度健全和普及层面三国之间也存在较大的差异性。日本1960年前后基本实现了全国统一的养老和医疗保险全覆盖,韩国是在1990年前后,中国是在2012年前后。根据各国经验,社会保障制度中的现金给付以及实物给付是解决少子化问题的最有效的制度保障。中国社会保障制度中对于少儿人口的现金给付以及实物给付的财政支持以及制度建构才刚刚开始,通过扩展公共保育机构提供实物给付,通过提供儿童津贴提供现金给付的制度设计势在必行。

以上分析表明,少子化政策设计、政策调整以及政策介入的方式,对生育率的波动有直接影响。2005年日本曾一度跌落至1.26,当年发布《工作家庭平衡宪章》,并调整政策从单纯追求生育率指数转向以改善家庭以及社区、企业的育儿环境、缓解未婚年轻人竞争压力等综合政策之后,生育率缓缓上升,2012年上升至1.42,此后10年间的平均值基本维持在1.38左右,少子化政策效果比较明显。以下对日本少子化政策调整过程做一回顾,可以从中找到可借鉴的线索。

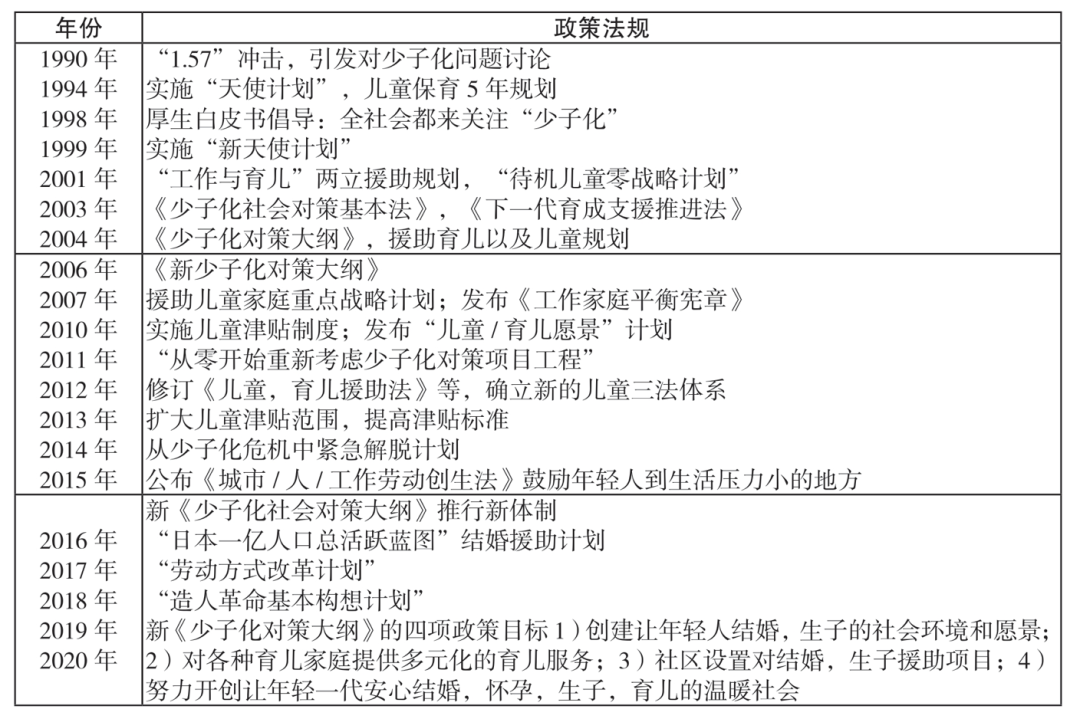

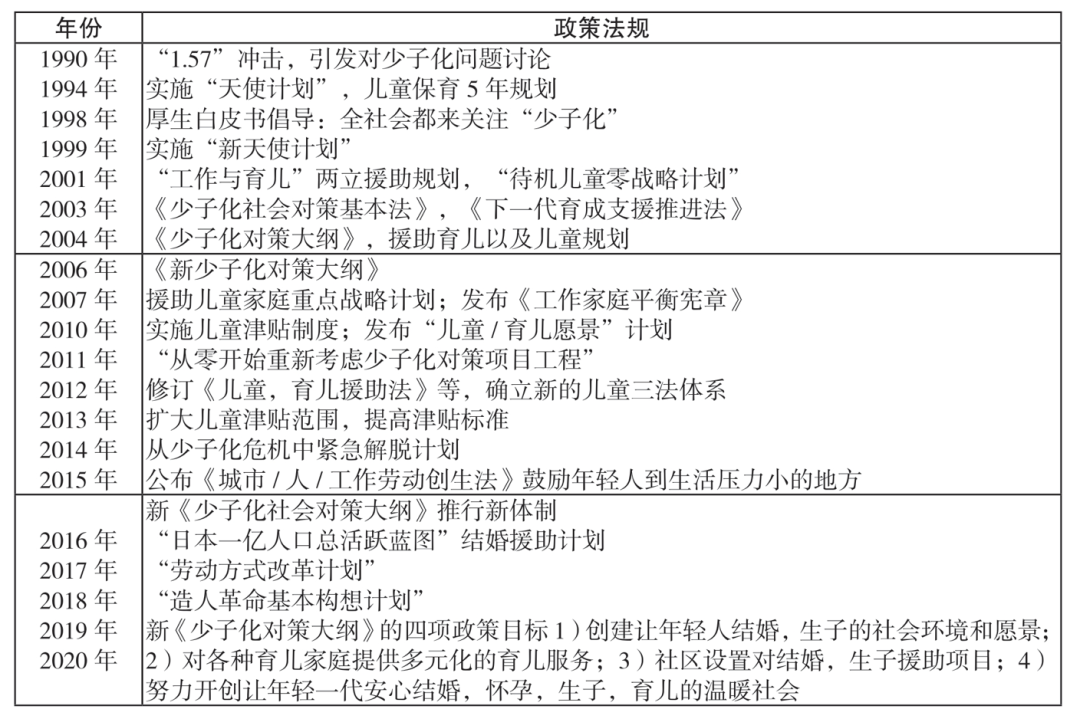

参考表3,日本少子化政策自1990年推出以来,经历了三次大的调整。

▲ 表3 日本少子化政策调整过程

▲ 表3 日本少子化政策调整过程

第一次政策调整时期:1990-2005年是少子化政策的基础建构时期,政策的特点是将政策重心聚焦在儿童身上,通过制定法规和具体政策进行社会宣传和社会动员。比如,掀起生育率“1.57”问题的社会大讨论,敦促全社会都来关注“少子化”问题。推出《少子化社会对策基本法》《下一代育成支援推进法》,推动法律制度建设。同时依法制定扩大儿童保育设施5年规划,政府财政拨款,增设幼儿、保育公共设施,减轻家庭育儿负担。15年来所推行的政策介入在一定程度上缓解了快速滑坡的趋势,但对从根本上缓解育儿家庭面临的综合性问题的政策效果并不明显。2005年生育率下滑到1.25的历史最低点

第二次政策调整时期:2006-2015年。这一时期的政策取向逐渐走出提高生育率的人口政策瓶颈,将视野扩大到对育儿家庭和育儿父母提供多方援助的家庭政策上,并辅助以津贴形式的现金给付政策。比如,2007年推出援助儿童家庭重点战略计划,公布《工作家庭平衡宪章》,对育儿家庭提供育儿津贴现金给付等。这一系列政策的推行获得了比较好的效果,生育率从2005年的1.25缓缓恢复到1.40前后。

第三次政策调整时期:2016年至今。这一时期政策的特点是将未婚年轻人纳入援助政策的范畴,解决年轻人的就业难、住房难等问题,减轻年轻人的生活和工作压力,特别是2020年颁布《新少子化对策大纲》,确立了四项新的政策目标:(1)创建让年轻人愿意结婚,生子的社会环境;(2)对各种育儿家庭提供多元化的育儿服务;(3)社区设立对结婚、生子的援助项目;(4)努力开创让年轻一代安心结婚、怀孕、生子、育儿的温暖社会。这一时期政策对象和政策范围逐渐突破提高生育率的人口政策以及家庭政策局限,朝着使不同家庭、不同年龄代都能够共享社会发展成果、互相支持、互相激励的友好社会型政策发展。

日本在20世纪90年代初开始陆续推出应对少子化政策的时候,韩国还没有放弃奖励节制生育政策,直至2002年韩国生育率急速下降到1.17,成为世界各国中最低生育率国家的时候,韩国的社会各界才开始着手采取政策对应。为什么没有及时采取应对措施,其中有两个重要背景。首先,从节制生育政策反转到激励生育政策上来,会涉及政策的公平性和代际之间的利益冲突,因此在政策设计和操作上具有较大难度。其次,几乎在同一时期韩国人口老龄化率突破7%,宣告进入老龄化社会,少子化和老龄化齐头并进这一人口结构变化的特征,对韩国的政策抉择也带来一定的难度。

2003年韩国政府匆匆推出应对少子化政策,2004年,在中央部委层面成立老龄化和未来社会委员会,以应对少子化和老龄化问题。2005年颁布实施《低生育率和老龄化社会基本法》,确立了低生育率和人口老龄化政策的法律基础。2006年根据上述法律制定以及实施《低生育率和老龄化社会基本计划》,此项计划5年为一个周期,每5年在进行政策调整的基础上推出新的政策目标和规划。从2006年第一次《低生育率和老龄化社会基本计划》推出之后,现在已经进入第四个发展阶段,这四个发展阶段凸显了韩国少子化政策的基本脉络和特征。

第一阶段(2006-2010年):这一时期的政策目标是少子老龄化基础建设,为生育和育儿创造良好的环境,为进入深度老龄化社会打下基础。这一期间重点从消除生育和育儿障碍的角度制定了应对生育率下降的措施,将低收入家庭育儿的经济支持作为主要政策内容。

第二阶段(2011-2015年):这一时期的政策目标是逐步恢复生育率,并建立起应对少子老龄化的社会体系。在第二次基本计划中,制定了针对双职工家庭等工作与家庭平衡的政策,并将家庭育儿经济支持政策的范围扩大到中产阶级以上的人群。同时也意识到仅仅将政策支持对象放在已婚家庭的局限性,开始将未婚年轻人纳入视野,并着手建立婚姻支持政策。

第三阶段(2016-2020年):政策目标是开创新的生育、家庭、企业文化,适应新的社会结构。第三次基本计划已经改变了仅仅针对出生率下降的政策基调,将焦点转向缓解年轻人对就业的焦虑以此来鼓励结婚的政策上来,比如通过振兴青年就业和加强对新婚夫妇的住房支持,将解决晚婚问题作为应对生育率下降措施的核心议程。这一时期的政策内容还包括“改革阻碍婚姻的文化”,如改善崇尚高学历以及名牌大学的意识,缓解年轻人追求高学历的压力。“改善企业文化”,推行工作和家庭平衡制度,严禁过度加班。推广“多文化家庭”观念,赋予外国人家庭、非法律婚家庭、非血缘家庭等,与一般家庭同等的法律地位和福利待遇。这一时期的政策已经突破了少子化政策的局限,开始转向社会结构和文化变革更宽阔的领域。

但遗憾的是尽管少子化政策推行了数十年,仍然没有收到预期的政策效果,分析其原因,除了上述谈到的长期推行计划生育政策的后遗症以及老龄化冲击之外,韩国的未婚和晚婚是导致生育率下降的重要因素,而这一问题又与未婚年轻人就业难以及无保障等社会保障制度有关。

第四阶段(2021-2025年):韩国进入第四发展阶段后的政策远景是“一个可持续发展的社会,所有世代都能幸福生活的社会”。老龄化和未来社会委员会指出,总生育率不是一个问题,而是一个议题。而不稳定的就业、高额的住房费用、过度的竞争以及使工作和育儿无法平衡的社会结构,使许多年轻人感到结婚和生育面临种种困难,使他们不得不放弃对美好生活的追求。我们会集中精力通过改善社会结构、社会环境、提高生活质量,恢复人们对未来的积极展望,从而提高出生率。

由此可见,韩国2021年以后所制定的政策远景与日本2016年以后推出的少子化政策出现交叉与汇合,即摆脱追求总和生育率的政策目标,面向未来把建设友好社会型发展作为少子化社会政策的远景目标。

什么样的社会政策对解决我国面临的少子化问题有效?需要根据我们自己的文化土壤和政策演进过程来量身打造。不过,早于我国体验少子化困扰的日本和韩国的政策探索,有三点值得深入思考。

其一,仅仅以激励生育率提高为目的的政策虽然有短期效果,并不能从根本上扭转少子化问题。东亚地区的低生育率现象是由东亚“压缩型”工业化发展带来的副产品,这种以市场化导向为动力的快速发展模式加剧了竞争压力和竞争心态,在高度竞争的社会压力和精神压力下,导致新一代优先选择了个人的“生存本能”,而将人类的“生殖本能”置于次位选择。让每个人从高度的竞争压力和竞相攀比之下解脱,还原质朴的生活常态,安心生儿育女,应该是社会政策的基本取向。

近年来,日本通过推动“工作与生活平衡”政策,改革劳动方式,缓解家庭的竞争压力和焦虑。2017年以及2021年相继对《育儿·照护休假法》进行改正,目的是进一步推进男性利用带薪育儿和护理休假制度。在育儿休假政策上,男性的使用率一直徘徊在6%以下,为促进男性积极参与家庭儿童照护,各级地方政府设置咨询窗口并开办各种类型的讲习班,2021年男性利用休假制度比例上升到13%,期待今后提高到50%左右。修改法规定,从2022年10月开始,男性产假延长到四周,可以分作两次使用。2023年4月开始,千人以上的大型企业要依法公布利用带薪休假利用率,便于社会监督。女性利用育儿休假率近年来一直维持在80%以上。但是,长期以来,因生产和育儿原因离职的女性比例一直居高不下。为了改变现状,法律修订重点强调企业的责任和义务,规定企业以及上司不得以任何理由阻止员工利用照护休假制度,并责成企业制定休假复归计划,保证休假复归者不会因休假而失去原来的职务和待遇。同时规定免除育儿期间需要缴纳的社会保险费用,免除缴纳期间可计算为缴纳年限。育儿·护理休假者,可根据法律规定通过个人申请从政府掌管的雇佣保险获取休假津贴。

其次是引入弹性工作制。推行雇佣方式多样化、工作时间多样化、工作场所多样化的弹性工作制。法规规定了授予对有育儿或者老年人照护需求者申请弹性工作制的权利,职工可以根据家庭生活需求,自己决定劳动方式、劳动场所和劳动时间,雇主和被雇佣者通过签订劳动契约方式,计算劳动时间和劳动报酬。为了确保真正实现政策目标,近年来相继出台了一系列有关法规。2015年9月颁布《活跃女性职业生活促进法》,2016年颁布《劳动方式改革》大纲,2019年2月颁布实施《劳动方式改革相关法》。以实现“工作与生活平衡”为目标的“工作与生活平衡”政策,正在逐步渗透于各个领域,并推动日本进入了以实现劳动与生活平衡为目标的政策转型。

其二,增加公共型家庭服务的数量和质量,减轻由家庭提供“无酬照料劳动”的负担。具体从三个方面进行改革:首先是增加幼儿园、托儿所数量,让所有想进幼儿保育机构的家庭都能得以实现。2015年以后,在扩大常规幼儿保育机构数量之外,积极推广就近入托的社区型幼儿设施。2015年日本全国共有社区型保育所2737所,2020年增加到6911所。新创幼保一贯制“儿童园”,2015年有1931所,2020年度增加到5847所。其次是增加学龄前儿童财政支出,减轻育儿家庭经济负担。2019年10月起,原则上所有有3-5岁儿童的家庭,以及有0-2岁幼儿的免除居民税的低收入家庭,将分别无需缴纳政府认证的保育园、儿童园和幼儿园的使用费。从2022年10月开始废除对高收入儿童家庭提供津贴的限制,将对所有家庭提供统一的儿童津贴。旧制度规定收入在900万日元以下家庭,对其12岁以下儿童每月提供10000日元到15000日元补助。新制度撤销了对家庭收入评定标准。今后,政府对学龄前儿童财政投入会进一步扩大。最后一个方面是老年人照料社会化。2000年实施护理保险制度,对需要照护的老人和家庭提供公共护理服务,个人负担10%-30%,其余由护理保险制度负担。家庭服务公共化使很多家庭在从事带薪工作的同时能够照护孩子和老年人,获得良好的政策效果。但是,对于政府对家庭领域的介入应该到何种程度等问题尚有争议和诸多政策课题。

其三,营造新兴的恋爱、婚姻、家庭社会文化。韩国出现放弃恋爱、结婚和生育的“三弃”一代的主要原因是社会政策没有为他们设计多次人生选择的文化语境和制度安排。日本地方政府相继推出结婚津贴补助以及生育医疗援助等制度,29岁以下结婚夫妇补助60万日元,将冷冻卵子和精子医疗行为纳入医疗保险,让他们在自己最合适的时间、地点选择结婚生育。突破东亚传统文化束缚,为其注入新的内涵,获得新的发展。

如何走出东亚地区“少子化”困境,需要东亚命运共同体的智慧和勇气,因为这是前人没有走过的路。

*文章原载《社会政策研究》2022年第1期,原题为《“超少子化”现象的政策思考 ——兼论日本与韩国的经验与教训》。

1、本文只代表作者个人观点,不代表星火智库立场,仅供大家学习参考;

2、如若转载,请注明出处:https://www.xinghuozhiku.com/294560.html

▲ 表2 中日韩少子化政策的差异性。数据来源:笔者根据相关资料制作

▲ 表2 中日韩少子化政策的差异性。数据来源:笔者根据相关资料制作