作者:蛮大人

本文转载自:国家人文历史(ID:gjrwls)

在元朝,存在着蒙古、色目、汉人、南人“四等人”或“四圈人”这样的区分,身处统治阶层的蒙古人处于核心地位,自然是毋庸置疑的,而同样属于被征服民族的色目人,却因为帮助蒙古统治者统治广大汉人、南人被抬到元朝次核心的位置上,社会地位仅次于蒙古人,而高于汉人和南人。

“色目”之“色”者,就是诸色、各色之意;“目”者,就是名目、科目。“色目”一词,最早见于《唐律疏议》“以其色目非一,故云之类”“谓骡、马、驴等色目相类”,唐律里的色目,就是指各色名目、各等种类。

宋代类书《册府元龟》记载,晋天福三年(938)十二月,马承翰奏请惩处在都下走马伤人者,“走马者不问是何色目人,并捉搦申所司,请依律科断”,是指不管是什么人。以及宋人王楙在《野老纪闻》中说“凡读史,每看一传,先定此人是何色目人,或道义,或才德,大节无亏,人品既定”,是指品德之种类。

再有《资治通鉴》建中元年(780)正月丁卯条的“比来新旧征科色目,一切罢之”“各随意增科,自立色目,新故相仍”之色目,则是指税务的种类。

及《元史》宪宗二年(1252)十二月,“孛鲁合掌必阇赤写发宣诏及诸色目官职”,是指各色名目之官职。《清史稿·蒯德模传》记载:“徵漕,旧有淋尖、踢斛、花边、样米、捉猪诸色目,又有截串、差追诸弊,一皆革除。”指各色名目之差役。

可见,色目按原本含义作为词汇是一直存在的,比色目人的使用时间更长久。

至于“色目人”,最早出自唐宣宗大中年间,据宋人钱易的《南部新书》记载:“大中以来,礼部放榜,岁取二三人姓氏稀僻者,谓之色目人,亦曰榜花。”就是说唐朝大中以后,每逢礼部科举放榜,就会在登第者中选择两三个姓氏稀僻之人,充当榜花,这几位榜花就被称为色目人。

到了两宋之交,就已经参考晚唐习惯,开始把相貌与中国有异、姓氏稀僻的人种,统称为色目人。蔡條《北征纪实》记载:“上授之曰:若遇异色目人,不问便杀,以授使人。”

通过唐宋史料可知,只要和中国人相貌不同、姓氏稀僻者,和平常所见人种不同,就被统称为色目人,并不是到元朝才有的。

蒙古元朝最初称呼西域人及外国人为“回回”,据《元典章》“礼部丧礼”条“比及通行定夺以来,除从军应役,并远方客旅诸色目人,许从本俗,不须禁约”记载可知,元朝使用“色目人”来代指回回人,最早出现在至元十五年(1278)正月。

《元史》则在至元二十三年(1286)才出现用色目、色目人代指西域人的例子,“增置行台色目御史员数”“凡色目人有马者三取其二”。

总而言之,就是在元世祖忽必烈时期,色目人开始作为代指西域人及中亚胡人的惯用词,逐渐成为对西北和西域以及欧洲各族人的总称,它既有种类繁多的本意,又有西方诸种人和东方的汉人、南人不同之意。

《元世祖出猎图》。作者/(元)刘贯道,来源/台北故宫博物院

那么,元朝的色目人到底包含多少种族?可能元朝自己也说不清。

色目人的族类很复杂,复杂到元廷自己都懵圈,因为色目人并不是单指一个民族,而是元朝因统治需要而设定的一个族群。严格地说,色目人其实就是一个模糊的民族概念,它并没有明确的界定。

据《元典章》记载成宗大德十一年 (1307),山东宣慰司向中书省询问“未审何等为色目人”,请求中书省给个标准,中书省就回复“除汉儿、高丽、蛮子人外,俱系色目人”,意思就是除了汉人、高丽人、南人以外,都是色目人。

到了元仁宗延祐四年(1317),济宁路又询问中书省,偷猪贼女真人张不花算不算色目人,中书省经过讨论,认为张不花虽然是女真人,但他和汉人一样有姓,实“难同色目”,应该归类到汉人中,“合与汉儿一体刺字”。

从这两个案例可知,元廷不但在成宗末年未明确色目人都包含哪个种族,甚至到仁宗后期,也仍没有明确界定,无例可循的执法官只能向上级咨询。可见元朝“法令之粗疏,政治之简陋”,他们根本没有精密系统的相关律文,只能依靠判例和惯例来处理事务。所以,认为元朝曾制定过“四等人”制度,实在太抬举元廷了。

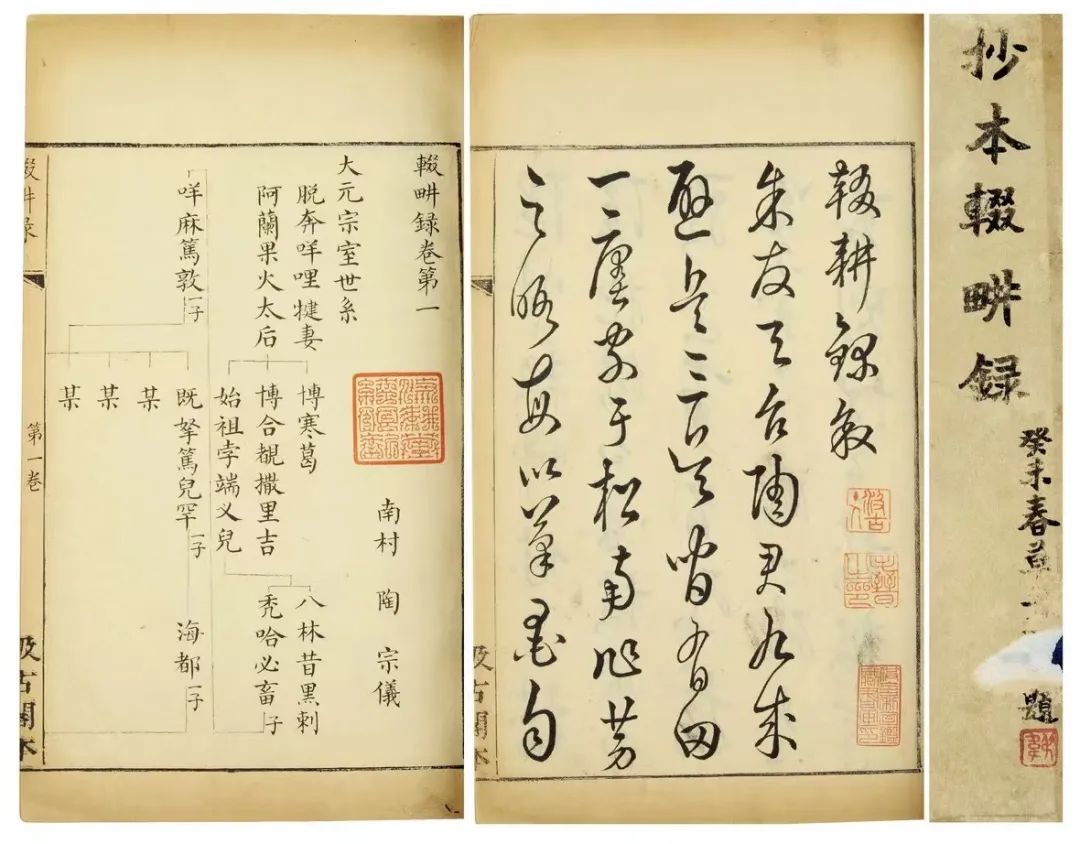

正是色目人的种类繁多,才对色目人的种族众说不一,陶宗仪在《南村辍耕录》中将色目人列为31种,分别是:

哈剌鲁、钦察、唐兀、阿速、秃八、康里、苦里鲁、剌乞歹、赤乞歹、畏吾儿、回回、乃蛮歹、阿儿浑、合鲁歹、火里剌、撒里哥、秃伯歹、雍古歹、密赤思、夯力、苦鲁丁、贵赤、匣剌鲁、秃鲁花、哈剌吉答歹、拙儿察歹、秃鲁八歹、火里剌、甘木鲁、彻儿哥、乞失迷儿。

陶宗仪提供的版本,后来被钱大昕和箭内亘指出不少谬误,有同名重出的,比如有两个火里剌;有异译并存的,比如哈剌鲁与合鲁歹、匣剌鲁,康里和夯力,撒里哥和彻儿哥;也有把属于蒙古而误列入色目的,比如火里剌实际是蒙古的豁罗剌思,秃鲁八歹实际是蒙古的朵儿边,乃蛮歹也属于蒙古;还有无考无出处的,比如苦里鲁、剌乞歹、赤乞歹、密赤思、苦鲁丁、拙儿察歹;以及并非族名的贵赤和秃鲁花,前者是卫军之名,后者是质子军之名。

经过对陶宗仪版本的订正增减,钱大昕在《元史氏族表》中,又将色目人列为23种,分别是:

畏吾儿、唐兀、康里、乃蛮、雍古、钦察、阿速、迦叶弥儿、赛夷、族颖、突甘斯、感木鲁、土波思乌斯藏掇族、回回、也里可温、木速蛮、哈剌鲁、合鲁、阿鲁浑、尼波罗、板勒纥城、谷则斡儿朵、伊吾庐。

尽管钱氏杂采元史及元代碑铭、传记诸材料,对陶氏所列色目人种有所增减,比前者更为精准可信,但仍有重复失误之处。

比如他仍把属于蒙古的乃蛮列入色目人种;把同属吐蕃的族颖和土波思乌斯藏掇族分开罗列;把异译的哈剌鲁和合鲁重复罗列;还把惯例归类到回回中的赛夷、木速蛮、尼波罗、板勒纥城、谷则斡儿朵、伊吾庐也分开罗列;既然把木速蛮、赛夷都单列了,钱氏又把也里可温也单列出来。

箭内亘在陶宗仪和钱大昕的基础上,再次修订增减,认为色目人种“其实只二十种上下耳”。但实际上,从现有史料可知,色目人种远超箭内亘所说的数量。

①回回——回回是元代色目人种的重要组成部分,主要以文化或宗教归类,因此,花剌子模(中亚)、波斯(西亚伊朗地区)、阿拉伯(阿拉伯半岛和北非)、赛夷、木速蛮、尼波罗、板勒纥城、伊吾庐、谷则斡儿朵(即陶氏所列的哈剌吉答歹)、斡端(今和田)、鸦儿看(今莎车)、可失哈耳(今喀什)等等,都被归类到回回行列。北京大学张帆老师认为,回回是属于被汉人叫出来的、当地没有的次生概念,而不像汪古、钦察、阿速之类,都是当地原本存在的原生概念;

②吐蕃——又译为脱孛都惕、土伯特、土播思等,包含了陶氏所列的秃伯歹,钱氏所列的族颍和土波思乌思藏掇族,是今藏族的先民;

③畏吾儿——又译为北庭、畏忽惕、委兀儿台等,活动于吐鲁番为中心的新疆地区,是今维吾尔族先民之一;

⑤雍古——又译为汪古、瓮古、王孤等,活动于阴山北麓的漠南草原;

⑥哈剌鲁——是唐朝的葛逻禄,又译为合鲁歹、匣剌鲁、合鲁、罕禄鲁等,它和阿儿浑在入明后也被归类到回回人中;

⑨阿速——又译为阿思、阿兰、阿宿等,是今奥塞梯人;

⑩斡罗思——又译为斡鲁速惕、兀鲁思等,是今俄罗斯人;

其他还有迦叶弥儿(即陶氏所列的乞失迷儿,今克什米尔)、阿儿浑(即阿鲁温)、感木鲁(即陶氏所列甘木鲁)、撒耳柯思(即陶氏所列撒里哥、彻儿哥)、突甘斯、忻都(今印度)、术忽(今犹太人)、拂菻、啰哩(今吉普赛人)等等。

总之,构成色目人的种族很多,人数之多寡悬殊也很大,很难清晰梳理让其落实到具体数据,所以说,要问元朝的色目人到底有多少种?是没有明确答案的。但不管色目人种的族属为何,只要归属色目人,就能享受到种种特权。

在元朝的四种人中,特权至上的是蒙古人,享受优待、可以分享部分特权的是色目人,被轻视的是汉人,而最受歧视的则是南人。色目人不管是在任官、科举,还是在荫叙、刑法等方方面面,待遇都远胜于汉人和南人。

首先在任官方面,百官之长均由“蒙古人为之”,色目、汉人只能为副。

尽管现实操作中也有特例,但有元一代,位居中枢的中书省长官,南人出任长官者为0,汉人只有史天泽、耶律铸(契丹)、贺胜、贺惟一4人;而色目人则至少有11人,其中康里人5名,回回人2名,钦察人2名,畏吾儿人1名,吐蕃人1名。

负责兵权的枢密院长官一职,更是被蒙古人牢牢把控在手,即便是受信任的色目人,有元一代担任枢密院长官的也仅有3人,分别是马谋沙(回回)、帖木儿补化(畏吾儿)、亦怜真班(唐兀);汉人仅有2人担任枢密院副使,分别是史天泽和赵璧,还都是忽必烈在位前期正利用汉人之际。

负责监察的御史台,担任御史大夫的汉人,仅贺惟一1人,色目人则有8人,其中康里人3名,回回人2名,唐兀人2名,畏吾儿人1名。

至于地方官,大多数地方充任上官达鲁花赤的,也都以蒙古人为主,色目人为次。

不过,从世祖至元年间,元廷先后两次下诏罢诸路汉人达鲁花赤,色目人则可以依旧。从而可见,在现实中存在以汉人充任达鲁花赤的现象。到至元末年,对于那些条件艰苦、气候恶劣、蒙古人不敢去赴任的地方,元廷也只能妥协,任由汉人出任达鲁花赤。

据箭内亘统计,各路总管府的达鲁花赤,汉人仅有12人,色目人则有20人。掌管地方军事的万户府达鲁花赤,汉人仅有1人,色目人仍有20人。

蒙古和色目同一考卷,汉人和南人同一考卷;在乡试和会试时,蒙古、色目科目简单且只考两场,汉人、南人科目较难还要考三场;殿试时,虽然四种人都只考策问一道,但蒙古、色目仅限五百字以上,汉人和南人则必须在千字以上。蒙古、色目人可以自愿选择汉人、南人的考卷,中选者还会授以高一级的资格,但汉人、南人却不准选择蒙古、色目考卷。

虽然最终的录取成绩会分为两榜,但四种人选拔的定员却是相同的,即乡试后依地域分配各选75人,会试后各选25人,殿试名额不定,也由四种人平均分配。汉人、南人的人口数量远超蒙古、色目人,科举却采取定员同数制,显然是对汉人、南人的不公平。

元廷对落第举人也有加恩的现象,授以教授、学正、山长之职,“以慰其归”,色目人依旧能享受到特权,和蒙古人一样,年过三十以上连续考两次不第者,就可以获得推恩,汉人、南人则要在年过五十以上,才能接受推恩。

正是因为科举考试对汉人、南人存在诸多不公,就出现汉人、南人冒充蒙古、色目报考的情况,投机取巧之辈更改籍贯、名字,冒籍参加考试。

在诸职官子孙荫叙上,四等人之间最初还不存在差别,到成宗在位时,更定了荫叙法,就规定“诸色目人比汉人优一等荫叙”。

至于怯薛宿卫,蒙古、色目哪怕是无功无学之人,都可以入宿卫,汉人和南人不管多优秀,仍旧被摒弃在外,除非是高官显贵子弟才有资格进入怯薛。

不过,从元廷接二连三颁布禁止汉人、南人、高丽人冒籍入宿卫的诏令看,和冒籍科举一样,也存在汉人、南人、高丽人冒籍混入怯薛的现象。

元朝在立国之初,由于制度粗疏,所以不管是蒙古、色目,还是汉人,犯法均由大宗正府的断事官处置,一直到泰定帝致和元年(1328),规定上都、大都的蒙古、色目人犯法,归大宗正府处断,其余路、府、州、县的汉人、蒙古、色目案件,均归刑部掌管。

不过,随后在顺帝元统二年(1334)三月,元廷就又收回刑部对蒙古、色目人有限的司法权,仍归宗正府管理。同时,元廷还针对居住在汉地的色目人,专门设立都护府,处理色目人的词讼之事。

朝廷括诸路马匹时,色目人“有马者三取其二,汉民悉入官”,色目人好歹还能落下一匹,汉人则是一匹都不给留。

在武器保管方面,元廷对汉人、南人尤其防范,世祖至元前期,对武器的禁绝还仅限于民间,且不禁猎户的弓箭;到至元中期及以后,就规定汉人士兵下班后就要把武器缴纳入库,也开始禁止猎户私藏弓箭。到仁宗前期,汉人、南人、高丽人充宿卫者,连武器也不给发放了。各地方官府所属的弓箭武器,也均由蒙古或色目官吏掌管,而不许汉人、南人官吏染指。

色目人基本不在武器之禁例。不过,身为被统治阶级,即便能享受特权也会有例外,比如大德三年(1299),有个唐兀僧人的环刀、弓箭、红袖枪,就被没收了,理由很简单,这个色目人是个剃发僧人,就应该“修祝为善”,带着武器,“虑恐因而别生事端”。这显然有点官字两张口了。

正是因为色目人在任官、科举、刑罚等诸多方面享受优待,被划分到汉人行列的高丽人,就很想加入色目行列中。国王曾先后两次上表,希望皇帝看在甥舅一家亲的份上,允许高丽“兹远别于汉南,得同入于色目”,但汉文史料并不见元朝皇帝的回复,高丽到底也没能成功混入色目人的队伍中。

色目人为何更受蒙古统治者的信任呢?除了早于汉人归附蒙古,以及起到牵制汉人的作用外,最重要的是色目人赶上元朝创业的风口,为立国建立卓越功勋,自然就能享受各种特权,并长期在元朝政治舞台上扮演着重要角色。

比如多次为成吉思汗出生入死,完成外交使命的回回人札八儿火者;先戍守中亚、后出任燕京行省札鲁忽赤的著名理财官回回人牙剌瓦赤,他儿子麻速忽也长期担任别失八里等处行尚书省官职,管理中亚。

色目人中显贵第一的是钦察人土土哈及其家族,土土哈的孙子燕帖木儿以一己之力改天换日,而元朝唯一一位色目人皇后答纳失里,正是燕帖木儿的闺女。元朝还有两位帝母是色目人,一位是元文宗之母,追封文献昭圣皇后唐兀氏,一位是顺帝之母,追封贞裕徽圣皇后罕禄鲁·迈来迪,前者是唐兀人,后者是哈剌鲁人。色目人中的回回,因为文化水平较高,大多担任理财、行政以及科技等工作;同样有文化的畏吾儿人,在蒙古崛起之初,就承担其文化启蒙者的担子,为蒙古帝国的文教事业做出贡献;原本就受汉文化影响很深的唐兀人、汪古人,更是有文有武;而原有文化低下的钦察、康里、阿速,在归附蒙古后主要从事征战,以军武传承,三家中唯有康里人受汉文化影响较大,出现儒家士人,钦察人次之,阿速人则始终不接受汉文化。随着征战以及出仕,徙居中原的色目人大约有三四十万户,这些色目人与当地民族杂居共处,仕宦、通婚、交友、共事,以致色目子弟备受汉文化的熏染,“舍弓马而事诗书”者与日俱增。到科举恢复后,就有不少色目人以科举起家,并融入到汉族的经术和文学圈。正是深受居住地民族的影响及融合,在元朝灭亡后,彼此间没有什么关联的各个色目族群,很快就失去自己的身份归属。同时,明太祖朱元璋还下诏,强迫蒙古、色目人与汉人通婚,禁止他们本族自相嫁娶,这个举措加快了色目人同化的速度,更进一步促使色目人和汉族融合。融入到徙居地的色目人,又有很多在出仕后更改姓名,以求抹去色目人的身份特征。为此,明太祖朱元璋还在洪武三年(1370)四月专门下诏,禁止蒙古、色目人更易姓氏,并安抚蒙古、色目人“果有材能,一体擢用”,你们更改姓氏容易让子孙忘却本源,“诚非先王致谨氏族之道”,改过姓的就重新改过来吧!到了洪武九年(1376)闰九月,朱元璋因天变求直言,淮安府海州有个老学究曾秉正,就在上书言事时,专门提到色目人改姓氏的问题,“近来蒙古、色目人多改为汉姓,与华人无异”“非我族类,其心必异,宜令复姓,庶可辨识”,还建议朱元璋把军中以及身边的色目人全都清退。从曾秉正的上书看,朱元璋在洪武三年(1370)颁布的蒙古色目复姓诏书,执行力度并不高,史书没有记录朱元璋对曾疏的批示,不过特诏曾某进京,擢升他为思文监丞。这个高喊“非我族类,其心必异”的老学究后来因为违背人伦,卖幼女筹路费,被朱元璋施以腐刑。明朝中期名臣丘濬,曾在奏疏《内夏外域之限一》中说:“初平定,凡蒙古色目人,散处诸州者,多已更姓易名,杂处民间……久之固已相忘相化,而亦不易以别识之也。”从丘濬的话可知,朱元璋的禁蒙古、色目改姓诏,在曾秉正上书后,似乎执行力度有限。改汉姓后的色目人逐渐融入到明代社会生活当中。1.萧启庆《元明之际的蒙古色目遗民》,《内北国而外中国:蒙元史研究》,北京:中华书局,2007年。

2.张帆《圈层与模块:元代蒙古、色目两大集团的不同构造》,《西部蒙古论坛》2022年第1期。

3.蒙思明《元代社会阶级制度》,北京:中华书局,1980年。

4.杨志玖《元代回回人的社会地位》,《元代回族史稿》,北京:中华书局,2015年。

5.船田善之《色目人与元代制度、社会——重新探讨蒙古、色目、汉人、南人划分的位置》,《蒙古学信息》2003年第2期。

6.箭内亘《元代蒙古色目待遇考》,陈捷,陈清泉译,太原:山西人民出版社,2015年。

7.《明太祖实录》,历史语言研究所校印本,1962年。

1、本文只代表作者个人观点,不代表星火智库立场,仅供大家学习参考;

2、如若转载,请注明出处:https://www.xinghuozhiku.com/315148.html