作者:柳迪善

本文转载自:国家人文历史(ID:gjrwls)

1923年,中国电影史上第一部长故事片《孤儿救祖记》诞生,该片被誉为“中国第一部在艺术上较为成熟和完整的故事片”。这部电影也是中国电影史上最重要的制片公司之一“明星影片公司”拍摄的第一部长片正剧。2023年,正好是该片诞生100周年。时光荏苒,中国电影走过了坎坷、辉煌的百年历程。今天,当我们回顾100多年前国人的观影方式时,难免有超越时空的隔世之感。

1895年,电影在法国巴黎诞生,这时的电影还没有声音,因此被称为“伟大的哑巴”。第二年,电影便在中国出现。具有悠久传统文化的中国在与西方近代工业文明的产物——电影——的最初接触中,难免发生与西方观影习俗相异的文化碰撞:如从中国传统“听书”“听戏”习俗衍生而来的锣鼓配乐、开灯观影、中途收费、男女分座等。这些独具中国风格的观影方式源自中国传统文化自身的历史发展,具有鲜明的文化主体性特色。经过20世纪初短暂的本土化观影阶段后,中国观众便积极重构了适合电影特性的观影方式。这不仅是东西方文化碰撞、交融的结果,更体现了中国传统文化在处理与外国文化关系时开放、理性、包容的格局。

19世纪末20世纪初,正是中国京剧发展的繁荣期,听戏成为老百姓的主要娱乐活动。以北方为例,北京民众的日常休闲包括“下茶馆听书、听戏、听落子”。为何不是“看戏”而是“听戏”?有文章这样解释:“(天津老戏园子)受照明条件限制,戏园子每天只演日场,从无夜场。冬日天短,遇有戏未终而日已西坠,便燃起亮子油松高举于舞台两侧。舞台上下烟雾缭绕、光线昏暗,这大概就是当时人们称‘看戏’为‘听戏’的由来。”可见,听觉上的享受比视觉更加重要。因此,当中国传统的“听戏思维”遭遇西方舶来的“无声电影”时,也将其进行了本土化处理:西方人在早期观影时面对的是“绝无声息之美剧”,中国观众却将戏曲舞台上的喧闹锣鼓加入其中,以为助兴。

20世纪早期,《图画日报》用图文并茂的形式呈现了上海青莲阁放映电影的盛况,其中这首“五更调”更是一场听觉盛宴:

四马路影戏之喧哗:西人有电光影戏,固绝无声息之美剧也。乃观于四马路之影戏场则不然。有雇佣洋鼓洋号筒者,喧哗之声不绝于耳。是与西人适成一反比例也。绘影戏喧哗图,并缀“五更调”形容之:一更一点月吐光,影戏闹忙,呀呀得而哙,将要开场。乌都乌都啥花样,号筒响,声气真长,呀呀得而哙,吹得头胀。二更二点月横空,大鼓蓬蓬,呀呀得而哙,耳朵震聋,人山人海门前拥,脚勿动,朝里望望,无啥影踪,呀呀得而哙,大家勿懂。三更三点月儿高,锣鼓乱敲,呀呀得而哙,看客坐牢,歇子半刻做一套,好心焦。难得看见,倒说真好,呀呀得而哙,片子勿少。四更四点月更明,影戏做停,呀呀得而哙,帐目结清,为啥勿听洋钱叮,无开心,市面坏呀,生意不灵,呀呀得而哙,铜钱难寻。五更五点月向西,看客回去,呀呀得而哙,一路鸡啼,想想刚刚看影戏,真拥挤,好热闹呀,吵得希奇,呀呀得而哙,阿要神气。

经营这家青莲阁观影场所的是旧上海“影业大亨”、西班牙人雷玛斯。目睹当年青莲阁放映盛况的中国第一代著名导演程步高在其回忆录中写道:“雷玛斯在1904年,租下青莲阁楼下一小间,装成上海第一个电影院。墙上挂白布作银幕;对面放一部放映机,装上百代新短片开始放映,正式营业。门口挂照片,贴广告,再雇几个中国西乐队,穿上红红绿绿的制服,又在那里吹吹打打,好象大出丧,又向大减价,不伦不类,稀奇古怪,引起游客好奇。”由于此时放映的都是无声电影,雷玛斯用听觉手段招徕观众、丰富观影感受看来是十分必要的。从某种意义上说,也暗合了中国观众对“听戏”的审美追求。

在另一幅《营业写真:做影戏》中,也清晰呈现了看电影时的鼓号配乐:三位“演奏者”坐在银幕下方,丝毫不理会电影情节,只顾对着观众卖力地敲锣吹号。

《图画日报》( 1909.8-1910.8)呈现的上海青莲阁茶楼放映电影的盛况

锣鼓、号筒的配乐方式是中国观众最初接触电影时的“中国化”手段之一。由于与影片内容无甚关联,这种形式很快得到改进。到20世纪20年代,国内影院便效仿了西式的唱片配乐或现场演奏。影院广告常以“特聘精熟音乐家数人担任现场奏乐”“另请俄音乐家数人奏乐助演,喜怒悲欢,益见深切”“聘请俄宫乐师演奏”作为卖点。从传统戏曲式的锣鼓配乐演进为贴合影片内容的西式唱片配乐与现场乐队演奏,这个过程不仅折射出中国传统文化善于学习、善于变通的智慧,更体现了与异国文化交流时包容互鉴的文明观。尽管不同民族和国家在历史发展中形成了相异的风俗习惯与价值取向,但有选择性地学习并吸纳有利于提升生活品质的国外文明成果正是不同国家民族之间文化交流的基础与前提。

在《营业写真:做影戏》的图画中,一枚燃亮的灯泡悬于屋内上方,银幕上的树木房屋隐约可见。

《图画日报》(1909.8-1910.8)呈现的早期放映电影的现场

对于21世纪的观众来说,开灯观影是难以理解的。但这种方式正是源自一百多年前的听戏习俗。以20世纪初的上海戏园为例,开演夜戏时的照明效果被描述为“地火通明如白昼”。同时,从无夜场戏的天津戏园子“遇有戏未终而日已西坠,也会燃起亮子油松高举于舞台两侧”。可见,照明是听戏不可或缺的要素之一。于是,燃灯听戏被移植到早期的观影方式中。不过,该习俗却遭到西方国家的误解:“中国人常常有眼病,黑暗中银幕的闪烁对他们而言不太能够接受,因此大多数电影院是开着灯放映电影的。”这种解释是文化隔膜导致的误读。当中国观众熟知电影的特性后,便很快接受了熄灯观影的方式。正如20世纪20年代初,济南某电影院宣传其现场乐队配乐的广告所写:“银灯乍暗,丁咚铮铮,绝非人间,只应天上。” 从“燃灯”到“熄灯”的变化不仅是中国观众认识到电影与戏曲的差异性后的理性选择,也体现了中国人民善于学习他人并乐于更新自我的优秀品格,更彰显了中华文明从“各美其美”走向“美人之美”的开放性和伟大的包容性。

实际上,在“中途收费”之前,中国观众还经历了一段短暂的“被付费观影”。俄籍美国人本杰明·布罗德斯基被誉为“东方的大卫·格里菲斯”(美国电影之父,笔者注),在中国拥有80家电影院以及两家电影制作厂。布罗德斯基不仅是第一个在中国拍故事片的外国人,而且,第一部关于中国的长纪录片《经过中国》也是出自布罗德斯基之手。20世纪初,当他在中国开创电影事业时,第一批中国观众是被他花钱请进电影院观影的。不过,当时的电影院并非我们今天理解的电影院,只是一个帐篷而已。正如布罗德斯基自己所说:“我必须雇佣我的观众,因为他们不相信我的话,我必须向他们展示出来。开头好几天,我不得不向每位愿意进场看电影的中国观众支付2角5分钱,渐渐的,人群聚集在外面,他们终于相信了。”

在实行购票观影之前,更为普遍的支付方式是“观影中途收费或映毕收费”,这也是源自听戏听书的习俗之一。以天津为例,清光绪年间,天津就出现了听书的书场。书场一般不收门票,听众任意入座,每场说三个小时,半小时一段,停演敛钱。茶楼除卖茶外,也有说唱评书、鼓书的艺人。在评书说到一定火候时,伙计绕茶座敛一圈钱,所得悉数归说书人所有。在北京茶肆听戏,同样是“每段唱毕,有一执小锣者,向座收钱,随意给予,无定额”。青莲阁“五更调”所描述的“影戏做停,帐目结清”便延用了听戏、听书传统的后收费方式。20世纪初,在中国经营影院的一位外国商人这样描述:“中国观众不接受西方人的买票入场方式,因为他们还什么也没有看到。你必须把大门打开,让他们全部进来,然后开始放映电影。在放了几百英尺之后,观众的兴趣被激发起来了,我们就停止放映,把灯打开,用一个大筐子开始收钱。中国观众把铜板放进去3个、10个、20个,根据座位的价格付钱。然后关灯,继续放映。”

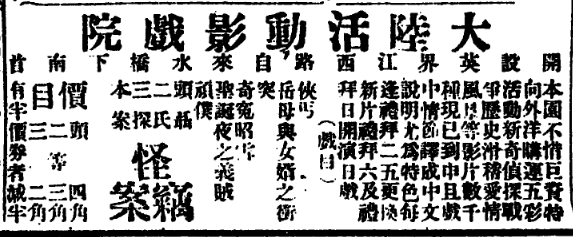

1914年上海《申报》刊登的大陆活动影戏院广告已经标明了价目

不久之后,购票入场的方式很快在各地推行。梅兰芳先生在回忆录《舞台生活四十年》中写道:“民国初年的上海……有一次我跟朋友经过一家戏馆门口,一个案目过来招呼我们,我的朋友也就替我买了一张票。我们只站着看了一会儿就走了。”1919年1月24日,北京新明戏院(后改为新明电影院)首推购票入场方式,成为京师之模范:“本场对号入座,各有定位,原为尊重惠顾诸君人格起见,以免先后凌乱,彼此争执,有失雅仪。购票请早,临时概不加凳。特此郑重声明。”对于今天的观众而言,购票入场无可厚非。但对于20世纪初习惯于入场散座看戏、自由出入的观众来说,购票入场有效防止了闲人自由出入,扰乱场内秩序,无疑是一种文明的进步。

清末民初,各地娱乐场所、公共场所多有实行男女分座的情况,如书场、戏院、电影院、茶馆,甚至乘坐火车也是男女分座的。就电影而言,正是有戏园男女分座在先,电影院才开始效仿行之。

清政府针对妇女进戏园看戏的禁令是在光绪三十三年(1907)被打破的。在北京“由雷震远发起,联合乔荩臣,朱仲孚租赁天和馆,经改建和添置设备,于同年10月开业,改称文明茶园……清廷禁止妇女进戏园看戏,自文明茶园开始开禁,但必须男女分坐”。关于文明茶园的分座情况,在1907年《顺天时报》登载的《文明茶园听戏记》有详细记载:“新开的文明茶园……楼下都是男座……楼上正楼东楼西楼,都是女座,没有一个男人,虽自己家眷,也不得男女同座……最好的是堂客由另一门出入,不是和官客一个门,那门在东边……堂客都由那东门进出上楼下楼,因此秩序格外整齐。”可见,开先河的文明茶园实行了严格的男女分座,甚至连家眷也不能够坐在一起。1907年,北京开明电影院也效仿文明茶园,另辟女座,使女性能够同男性一样享受娱乐自由、行动自由的权力。

1907年,《顺天时报》连续刊登了大栅栏开明电影广告。广告尤其强调:“本园电灯最亮,备有男女座位,女客分座。”不过,经历了千年传统礼教束缚的国人在突然面对众多陌生男女共处一室的场面时,其心思与目的难免变得复杂。1907年,《顺天时报》刊登一则《花界外稿》,即关于青楼业的消息:“二十三晚上,在开明电影戏园,看见有二美,先后上楼。乃其登楼凭栏眺望。则见作齐眉穗状,衣银色,窄袖长袍。青色泰西缎小坎肩。装束齐整漂亮。光辉照人。顾影弄姿。气象万千。滨湘之文兰也。又起一则不知何名,容到滨湘时,再行调整。” 滨湘即北京八大胡同之一陕西巷某青楼。可见,前往观影的女客中不乏青楼女子,某些男性观众前往观影则更多了一层私密目的。更猖狂者,某些男子不惜男扮女装,混入戏院或影院女座池内,以满足一己私欲。据《顺天时报》记载,某日,在吉祥茶园女座已满,忽又去妇女四人,均年二十上下,打扮异常妖艳,唯言语粗暴,声音类似男子,四人一齐坐在女座内,满脸春风,非常和蔼,遍向女客谈话,而言语间颇露轻薄之态……经查明,该四人为男扮女装。

20世纪30年代初,第一个被引进中国的现代主义小说流派“新感觉派”在上海都市风靡一时,其著名代表人物施蛰存在小说《在巴黎大戏院》中刻画了一段观影经历:“本来,在我们这种情形里,如果大家真的规规矩矩地呆看着银幕,那还有什么意味!干脆的,到这里来总不过是利用些黑暗罢了。有许多动作和说话的确是需要黑暗的。瞧,她又在将身子倾斜向我这边来了……”可见,此时的上海电影院已经没有男女分座一说了。

今天的展现老上海风情的影视城。署名/老探664,来源/图虫创意

21世纪的今天,人们对于禁止女性出入公共场所或男女分座都是难以理解与接受的。在19世纪中期男女平等思想传入中国前,思想与行动皆被禁锢的女性是父系社会中属于男人的财产。这种情况似乎在东西方并无太大差异。美国资深法律编辑埃里克·伯科威茨在其著作《性审判史》中写道:在《圣经》出现之前,有关性的法律与道德无关,主要是为来保护财产,有关性的立法原则是:女人是财产。就连古希腊三大悲剧诗人之一、《俄狄浦斯王》的作者索福克勒斯也将受尊敬的希腊女性视作“可播种的土地”。法国女权运动创始人之一波伏娃更是一语中的:“父系制规定了,女人是属于男人的财产,首先是她父亲的财产,然后是她丈夫的财产。父亲对他的女儿拥有一切权力,之后通过婚姻把她完全转让给她的丈夫。”1840年,随着鸦片战争的爆发,男女平等思想跟随传教士传入中国,后经过维新变法运动中梁启超、谭嗣同等人的大力倡导,废缠足、倡女学等女权主张得到进一步响应与落实。从戏院禁止女性进入到戏院、影院实行男女分座,可以看到西学东渐过程中,近代中国在社会思想观念层面的更新,这无疑是时代的进步。尽管其间偶有发生违反公序良俗的事件发生,但并不影响近代中国文明进程的总体发展趋势。

锣鼓配乐、开灯观影、中途收费、男女分座是20世纪早期源于中国传统戏曲文化的观影方式,其形成与革新不仅是观影方式“新故相推,日生不滞”的演化,更体现了中华文明“求同存异,兼收并蓄”的包容性。作为世界四大文化体系中唯一没有中断的文化体系,中华文明之所以能保持长久活力,正是因其不断更新、不断完善、善于学习、善于进步的开放格局。中国文化向来主张有容乃大,大乃久。文化上的包容性不仅使中华文化在内部形成了丰富多样、生动活泼的局面,在外部世界也形成了平等、互鉴、对话的文明观。文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。只有不断接受多元文化的激发和营养,才能使自身具有更强的生命力,这正是今天弘扬中华优秀传统文化中的“包容精神”的题中应有之义。

1、本文只代表作者个人观点,不代表星火智库立场,仅供大家学习参考;

2、如若转载,请注明出处:https://www.xinghuozhiku.com/329401.html