本文转载自:国家人文历史(ID:gjrwls)

本文摘编自《国家人文历史》2023年9月上,原标题为《从山中小县到江南第一州大运河与杭州的崛起》,有删节

杭州亚运会即将开幕。提到杭州主城区最大的新建亚运场馆群落,自然非大运河亚运公园莫属。它的总占地面积超过700亩,由体育馆、体育场、全民健身中心、全媒体中心和花令十二坊·时尚街区等“一场一馆一广场两中心”组成。在亚运会举办期间,这里将用作乒乓球、霹雳舞、曲棍球的比赛场地。公园内还设有滑板公园、皮伢儿乐园、三叶湖、湖瓣剧场、罗汉松园等,迅速点燃了全民健身迎亚运的热情。

杭州亚运会吉祥物“宸宸”,名字源于京杭大运河杭州段标志性建筑拱宸桥,头顶钱江潮,额头嵌有拱宸桥图案

这座浙江省内首座集体育馆、公园、运动场、商业配套于一体的综合性城市体育公园坐落在位于杭州市中心的拱墅区,长达30余千米的大运河遗产河道穿越期间。而拱墅区的“拱”字以杭州城区现存最大的石拱桥——拱宸桥得名。它也被看作京杭大运河抵达杭州终点的标志。

拱宸桥,位于杭州市拱墅区北端,为杭州城区现存最大的石拱桥

杨隋建“杭州”

隋代虽然国祚不长(仅38年),但在中国行政区划历史上的地位却举足轻重。东晋以来,虽然名义上仍然实行州郡县三级体制,但随着政局的动荡与南北战乱,设州愈来愈滥。所谓“境土屡分,或一郡一县割成四、五,四、五之中亟有离合,千回百改”。南朝的最后一个政权陈朝与当年三国东吴的疆域相差无几,但东吴只有4州(扬、荆、交、广),而南陈竟多达64州,简直到了“百室之邑,便立州名,三户之民,空张郡目”的荒唐地步。也正是由于州、郡、县三级制已混乱到失去存在的意义,隋文帝立国之初,就在开皇三年(583)“罢天下郡”,罢去郡一级建置,改为州、县两级地方行政区划。这样的做法,实际上就是用“州”取代原本“郡”的地位。开皇九年(589)隋军渡江灭陈,实现中国的再次统一。陈朝设置的钱唐郡随即废除,而改置“杭州”——这也成为“杭州”之名的滥觞。

“杭”州里的“杭”是什么意思呢?隋代设置的杭州辖有好几个县,其中州治最初就设在余杭县,故而其“杭”字来自余杭。后人的诗文中,也往往因此称呼杭州为余杭。譬如苏轼在《南乡子·和杨元素时移守密州》写道,“东武望余杭,云海天涯两渺茫”,就是这个用法。

“余杭”两字又作何解?“余”字有人认为是发语词(也有来自古代百越语言的说法),而“杭”字通“航”。《诗·卫风·河广》云:“谁谓河广,一苇杭之。”从余杭当时的自然地理来说,这里本是湖河密布的水网地带。“以船为车,以楫为马”成了这里交通的特点。“余杭”的得名,或许便是由此而来。

隋大业八年(612)余杭郡

有人或许要问,杭州本是废钱唐郡而来,为什么州治却不在原来的郡治(钱唐县)?这与隋初江南紧张的政治局势有关。隋平南陈本身,势如破竹,并没有遇到什么困难,相比西晋平吴更胜一筹。但入晋之后,东吴郡县以下官吏大多如旧,社会秩序并未受到冲击。而陈朝灭亡后,隋廷却反其道而行之,“牧民者尽更变之”。大约是为了与前朝的钱唐郡彻底“划清界限”,隋朝并未在钱唐县设置杭州的州治。

不过,隋文帝完成统一后,急于将北朝旧有的关中制度移植到江南,甚至令大臣苏威编订《五教》(父义、母慈、兄友、弟恭、子孝五种伦理道德的教义),强迫江南地区新归附百姓诵读。此事激起民变,“陈之故境,大抵皆反”。隋朝刚派去的官员,落到造反民众手里,往往在“更使侬诵五教耶”的骂声中惨死。隋文帝不得不派杨素出兵镇压,实际上是对江南的二次统一。这次战争时间不长,对杭州意义却颇为重大。开皇十年(590),杭州州治又从余杭迁回钱唐,从此不易。只不过“杭州”之名已成定局,再不能改成“钱州”或“唐州”了。大业三年(607)后,隋炀帝一度恢复秦制,“改州为郡”,但杭州更名余杭郡(辖钱唐、富阳、余杭、於潜、盐官、武康六县),也不曾恢复钱唐郡的旧称;入唐后,重又正名为“杭州”。

不过,隋初的杭州“还治”钱唐县不过一年光景,次年,即隋开皇十一年(591),隋朝大将杨素又发动百姓于江干之柳浦西,依凤凰山建造了一座新的杭州城。这也是杭州历史上最早的建城记载。当时,这一带由于江堤早已完成,人们不用担心潮汐之患,而一连串的冈阜如凤凰山等,居高临下,形势险要。山上井泉众多,解决了平原上不易解决的饮水之难。这些冈阜的南面向阳,是建造城邑的理想地址。更重要的是,柳浦处在六朝时期跨越钱塘江南北的重要航线上,自古就是津渡要地,通往会稽(今浙江绍兴)的要冲,隋朝廷只有控制住这一重要渡口,才能更好掌控这一交通航线,加强隋对浙东的军事控制。在战乱方歇的背景下,这肯定也是杭州州治迁徙的重要原因。据《乾道临安志》引《九域志》载,隋代新建的杭州城“周回三十六里九十步”,东划胥山(今吴山)于城内,西则包括云居山、万松岭于城内。当时杭州城垣有城门12座:东为便门、保安门、崇新门、东青门、艮山门、新门,西为钱湖门、清波门、丰豫门、钱唐门,南为嘉会门,北为余杭门。另设有水门5座:东为保安门、南水门、北水门,北为天宗门、余杭门。城垣东临盐桥河(今中河),西濒西湖,南达凤凰山,北至钱唐门。州衙门还征集民夫,在城西北开凿栈道,使江海陆路和城区相贯通。开皇年间,杭州居民只有一万五千三百八十户。按照今天的眼光看,当时杭州还只是一个不大的城市,但它毕竟完成了由一个山中小县向一座州治城市嬗变的过程。

隋炀开运河

隋朝之前的杭州(钱唐),先为会稽郡属县,后为吴郡属县,发展一直较为缓慢,直到进入隋代之后,情况才开始改观。正是在隋朝,杭州历史上发生了一件划时代的大事。大业六年(610),江南运河凿通,杭州成为隋炀帝杨广开凿的南北大运河的南方终点。

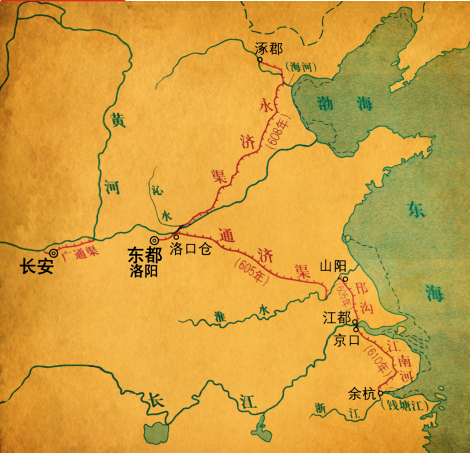

中国的主要河流绝大部分是从西向东流入大海。南北往来,要有一条通畅的水道,不能不借人力来补救天然的缺陷。可是古代的陆地交通全靠人力、畜力,车轮又没有近代的轮胎。人力车马运输不仅量少,且不经济,利用水路运输,是当时最切实可行的办法。所以历史上许多朝代都很注意开凿运河。隋炀帝登基后,所开的运河共有四条:即通济渠、邗沟、江南运河和永济渠。这四条运河,以隋的东京(河南洛阳)为中心,分两个系统,一个是东南方向走向的通济渠、邗沟、江南运河;另一个系统是东北方向走向的永济渠。整条运河全长4000多里,沟通了海河、淮河、黄河、长江、钱塘江五大水系。其中的“江南运河”起自长江岸边的镇江,终于钱塘江岸边的杭州,全长340多千米,其流程贯穿了以长江到钱塘江的整个长江三角洲地区。唐代诗人白居易所说“平河七百里,沃壤二三州”,可谓对江南运河最贴切、最生动的概括。

江南运河是隋炀帝时所开凿南北大运河最南的一段。但江南运河的开凿并不始于隋炀帝,它可以追溯到春秋时期。《越绝书》就记载,有一条“吴古故水道”。它由吴国开凿,起自苏州平门,穿过护城河,循太伯渎向西北,穿过蠡湖,经梅里,再穿过阳湖,至今江阴入长江。不过,直到南北朝时期,太湖流域的水道还主要以利用自然的湖荡河汊为主,而辅之以简单的人工河渠。如秦始皇就曾在由拳(今属嘉兴市)“治陵水道,到钱唐”,但都属于船到开河、车到筑路式的权宜之计、临时之举,并没有全线统一的规划与设计。这样的水道,其客、货流通能力自然受到严重限制。

隋代的江南运河,则在历代以来所开凿的江南运河基础上加以拓阔(“广十余丈”)、疏浚而成。它北起镇江东南,经丹阳、吕城、奔牛、常州、无锡、望亭、苏州、吴江、平望、嘉兴,折向西南,经石门、崇福、长安、临平,运河经拱宸桥与杭州城内的茅山河、盐桥河、菜市桥河相接后又直通钱塘江。其水源主要依靠长江和太湖,常州以北靠江湖灌注,常州以南靠太湖济运。江南运河全长八百余里,广十余丈,可通隋炀帝乘坐的“龙舟”。

隋运河分布图

史书载,炀帝“敕穿江南河”,“并置驿宫、草顿,欲东巡会稽”。后世不少人因此将开挖江南运河视为游玩享乐而进行的劳民伤财之举。如唐人秦韬玉即说“种柳开河为胜游”,罗隐也说“当时天子是闲游”。但实际上杨广并未成行。江南运河自修筑时起,就一直被用作重要的水运通道。大业六年开凿江南运河,第二年夏天就已“发江淮以南水手一万人,弩手三万人,岭南排镩手三万人”,为隋炀帝征伐高句丽的军事行动服务了。

实际上,包括江南运河在内的整条大运河的开通,“自是天下利于转输”,这给位于大运河南端的杭州的社会和经济发展提供了历史性的机遇。随着运河吞吐量的增大,作为大运河南端的杭州,对于周边腹地的集散功能亦不断获得增强。“凡东南郡邑无不通水,故天下货利,舟楫居多。”隋唐年间,杭州与其腹地之间已形成四条重要的水路交通线:第一条,即江南运河主航道;第二条,是由余杭塘河入东苕溪,与湖州境内诸邑相通的东苕溪水道。武周天授三年(692),曾“勅钱塘、於潜、余杭、临安四县租税纲运,径取道于此(东苕溪)”;第三条,是由钱塘江溯江而上,沿富春江、新安江与睦州(今杭州淳安)诸邑相通;或沿兰江、衢江、东阳江与婺州(今浙江金华)、衢州诸邑相通;第四条,是由杭州渡钱塘江进入浙东运河,由浙东运河与越州(绍兴)、明州(宁波)相通。

白堤,位于杭州西湖东西向的湖面上,旧日以白沙铺地,故而得名。后人常将白堤与唐代大诗人白居易修过的白公堤相混,其实当年的白公堤今已湮没于地表之下

通过这四条水上交通线,以杭州为中心的钱塘江地区,与全国其他经济区域建立了联系。在杭州中转的客货,可以取道钱塘江溯流而上,到达睦、婺、衢等州,并可沿新安江进入今安徽、江西省境内。同样,越、明、睦、衢州等地北上的客货,也需要聚集杭州沿运河北上,甚至福州、泉州、广州的客货,也有很大一部分取道杭州北上中原。可以说,正是大运河哺育了杭州的成长,使杭州成为《隋书》所说“川泽沃衍,有海陆之饶,珍异所聚,故商贾并凑”的商业城市。后来宋人陆游对此一针见血地指出:“(南宋)朝廷所以能驻跸钱塘,以有此渠(大运河)耳!”

《西湖十景》(局部),清,董邦达,纸本设色,现藏台北故宫博物院

东南第一州

中唐以降,对杭州的赞誉已常见于史籍。譬如永泰元年(765)时,杭州已有“东南名郡”之谓。半个世纪后的元和八年(813)朝廷任命卢元辅为杭州刺史的制文中,更出现了“江南列郡,余杭为大”的说法。杭州刺史白居易也敢对越州刺史元稹自夸:“知君暗数江南郡,除却余杭尽不如。”当然,诗人在朋友间相互争强斗胜不免有所夸张,杭州固然已发展为一个“大郡”,但在江南地区几个比较有名、比较大的州里,还称不上首屈一指。譬如《吴郡志》说:“唐时,苏之繁雄,固为浙右第一矣。”范成大认为苏州城市经济的水平在江南应排在第一位。刘禹锡为苏州刺史时也提出:“伏以当州口赋,首出诸郡。”这是从苏州的综合经济实力上观察,认为苏州比起江南其他州要更胜一筹。杜牧也说:“钱塘于江南,繁大雅亚吴郡。”按他的意思,江南各城市的繁华程度,以苏州为第一,而杭州只能屈居次席。

政治上的情况又如何呢?唐代的“杭州”本身其实比较稳定,只不过所辖县份数量有所不同。武德四年(621),唐改余杭郡置杭州,领钱唐、富阳、余杭三县。又因避国号讳,改钱唐县为钱塘县。武德八年(625),又划於潜县归杭州管辖。这样,杭州共领有钱塘、富阳、余杭、於潜四县。在后面将近一百年里,各县陆续析出新县,到唐末,杭州共领有钱塘、盐官(今海宁)、余杭、富阳、於潜(今属临安)、临安、新城(今属富阳)、唐山(今属临安)八县。

但唐代的地方行政区划,逐渐在州县两级头上多出一个“道”来。贞观元年(627),天下大定。唐太宗依山川形势、经济状况等划全国为十道:关内道、河南道、河东道、河北道、山南道、陇右道、淮南道、江南道、剑南道、岭南道。杭州属于其中的江南道。开元二十一年(733),唐玄宗又分天下为十五道,其中幅员过大的江南道分析为江南东、江南西、黔中三道,杭州隶属江南东道。安史之乱后,兵戈纷起,内地因此亦相继设置节度使(观察使、防御使),并兼任本道观察、安抚、支度、营田、招讨、经略等使,总掌管内诸州军事、行政与财政支配权,使军权与行政、督察等权相结合。节度使亦遂成地方高级长官。其辖区遂成为中央与州之间的一级地方行政实体,形成道(镇)、州(府)、县三级地方行政区划。

乾元元年(758),唐廷又在旧江南东道分别设置浙江西道与浙江东道节度使,前者辖升、润、宣、歙、饶、江、苏、常、杭、湖十州,不久罢领宣、歙、饶三州。剩下的地方大体就是今天江苏省长江以南地区、上海市与浙江省北部。而浙江东道节度使领越、睦、衢、婺、台、明、处、温八州,大体上就是今天余下的浙江省区域。隶属浙江西道的杭州在政治地位上,便不如邻近的苏州(包括今天苏州市、上海市与嘉兴市)与越州(今绍兴市及杭州市萧山区)。浙江西道的治所,一开始在升州(今南京)、但时间很短暂就“徙治苏州”。因此苏州才是浙江西道的政治中心,其长官品级为正二品。而杭州只是浙江西道里的一个上州,其刺史品级为从三品。同样情况,越州作为浙江东道治所所在,是无可争议的浙东地区政治中心,政治地位要远远高于杭州。更不用说,《唐会要》记载,苏州于大历十三年(778)二月十一日就已升为雄州,是旧江南道(包括东道与西道)版图上的唯一一个“雄州”了。

可以说,唐代杭州虽是浙江西道的重要城市,但在很长时间里还算不上一流城市。直到晚唐,杭州才逐渐搬去头上的苏州、越州两座“大山”。上元二年(761),杭州刺史开始兼领防御使。景福元年(892),诏赐杭州防御使号武胜军防御使。第二年,又升武胜军防御使为都团练苏杭等州观察使,不久又徙镇海军节度使(唐制节度使所辖之地往往赐以军号)治杭州。至此,杭州在政治上已超过同在浙西的苏州,而与浙东的越州平起平坐了。到唐昭宗光化二年(899),杭州更是先于越州升为大都督府,昭示此时的杭州在政治地位上也已超过越州,而荣升“东南第一州”。只不过到此时,大唐王朝也已步入风烛残年,行将成为历史了。

参考文献:

周祝伟:《7—10世纪杭州的崛起与钱塘江地区结构变迁》

倪士毅:《隋唐名郡杭州》等

本文摘编自《国家人文历史》2023年9月上,原标题为《从山中小县到江南第一州大运河与杭州的崛起》,有删节

1、本文只代表作者个人观点,不代表星火智库立场,仅供大家学习参考; 2、如若转载,请注明出处:https://www.xinghuozhiku.com/371898.html