本文转载自:国家人文历史(ID:gjrwls)

本文摘编自《国家人文历史》2023年9月下,原标题为《孕育早期的中国认同河洛之光:从此塑造中华》,有删节

文人相轻,自古皆然。倘若以口舌之能驳倒敌国来使,一展雄风,更有机会名留史册。公元534年,东魏孝静帝元善见从洛阳迁都邺城,随后便派李谐出使南梁。梁武帝萧衍命令主客郎范胥负责接待。李、范二人聊着聊着,就开始为各自祖国争起“正统”身份来。

范:你们迁都邺城,那地方能称得上测影之地吗?

李:邺城跟洛阳相差不远,可以统而言之。

范:洛阳既然壮丽,何必迁都呢?

李:王者无外,到哪里都可以啊。

范:当年商朝是内乱危亡之际,才屡次迁都,贵国迁都是为了什么?

李:圣人藏往知来,相时而动,何必俟于隆替。

范:我们大梁的都城金陵,王气兆于先代。从前就有“黄旗紫盖,本出东南”的说法。君临万邦,就该在这种地方才对。

李:就你们这条件还能跟中原比?黄旗紫盖,最后还不是得入洛。

字里行间,范胥始终试图以魏国放弃洛阳一事作为武器,来否认北朝的合法性。所谓“测影”,是古人深信不疑的一种确认盛世的方法。洛阳在当时人的世界观中,是“土中”,即天下中心点。在洛阳立圭表,测出的影子越短,就代表白天越长,等于上天认可了当朝皇帝的治绩。换言之,定都洛阳,才是王朝承接天命的象征。纵然李谐竭力反驳范胥的说辞,号称迁都邺城不会对东魏有什么危害,但当范胥搬出金陵王气之说时,他还是只能以洛阳在东魏疆域内,作为魏国拥有天命、是华夏正统所在的依据。

南梁与东魏文人的这次较量,虽然不乏戏谑挑逗之情,但它误打误撞与现代考古发现契合起来:河洛地区确实孕育了早期的中国认同。

河洛汇流景观,位于河南巩义。洛河在巩义境内流淌33千米后注入黄河。历史上以洛阳为中心的河洛地区,是号为“天下之中”的文明发祥地

谁与周室比肩

熟悉西汉开国史的朋友,应该都听过汉高祖刘邦起初欲定都洛阳的故事。娄敬一眼看出刘邦的用心,问他是否想要“与周室比隆”?刘邦非常爽快地承认此事。即便之后娄敬以古今形势各异为由,力劝刘邦放弃都洛的想法,汉高祖依旧下不了决心。最后还是在留侯张良的劝诫下,刘邦才终于命“车驾西都关中”。

周成王时,周公营造洛阳东都,固然是千古美谈。但离刘邦更近的,明显是春秋战国定都洛阳的周王室衰微不振,以至诸侯各自为政的历史。刘邦在经历了令“天下之民肝脑涂地”的楚汉战争后,还对定都洛阳有这么大的执念,细想之下似乎颇有些反常。想对这个问题有合理的解释,就不能以今天的视角去看。事实上,即便到战国末期,周王室仅剩百里之地的时候,河洛一带依旧被看作是天下的中心。

《战国策》中,张仪与司马错在秦惠文王面前争执秦国用兵的方向。司马错认为应该趁着巴国、蜀国相争,一举吞并巴蜀。而张仪却认为这是舍近求远:“争名者于朝,争利者于市。今三川、周室,天下之市朝也,而王不争焉,顾争于戎狄,去王业远矣。”想要高官盛名,就得去朝堂。想赚大钱,就要去市集。现在周王室所在的河洛一带,等于天下的朝堂与集市。大王想称霸天下,放着这里不争,而去跟远方的蛮夷较量,这不是本末倒置?

类似的故事也在《史记·苏秦列传》里有涉及,说苏秦尚未功成名就之时,家人嘲笑他不务正业,都说:“周人之俗,治产业,力工商,逐什二以为务。今子释本而事口舌,困,不亦宜乎!”以经营工商产业致富,才是洛阳一带盛行的风气。武力值低到几乎可以忽略不计的周王室,却是公认的商业之国。

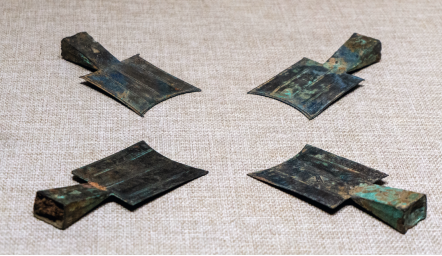

按常理来说,弱小的国家往往处处受欺凌,难以提供安定的营商环境。不过,周室名义上挂着的“天子”头衔,恰好弥补了这一不足。冯梦龙在小说《东周列国志》里有一句很经典的评述:“周室虽衰,号为共主,七国攻战,不敢及周,畏其名也。”在没有确定自己拥有混一列国的实力前,谁也不敢冒着成为众矢之的的风险去对周天子动手动脚。洛阳在这样微妙的平衡中,意外得到长期的和平,从而稳定地保持着张仪口中“天下市朝”的地位。其实,史书中记载的我国最早铸造金属货币的地方也是洛阳。周景王在公元前521年开铸“大钱”,一般认为这就是洛阳一带屡屡发现的平肩弧足空首布。1980年,洛阳市宜阳县柳泉乡花庄村还发现多达1789枚、总重61公斤的空首布(古代钱币的一种,其首中空),堪称同类窖藏之最。周景王力排众议,发行如此多数量的金属货币,足以作为洛阳商业在当时社会水平下,已经发展到领先时代的证明。后世诗词歌赋中,洛阳往往作为繁华富丽的象征出现,可以说正是周朝打下的基础。

东周平肩空首布。这是周朝王畿内使用的布币。洛阳作为东周王朝的都城,被张仪誉为天下市朝,也是史书中记载的最早铸造金属货币的地方

那么,在刘邦决心定都长安后,洛阳是否不复周代之盛呢?西汉末年,负责修补《史记》失传篇目的学者褚少孙,记述了一桩汉武帝与宠妃王夫人之间,关于该封儿子刘闳去哪为王的故事:

闳且立为王时,其母病,武帝自临问之……王夫人曰:“愿置之雒阳。”武帝曰:“雒阳有武库敖仓,天下冲阸,汉国之大都也。先帝以来,无子王于雒阳者。去雒阳,余尽可。”王夫人不应。武帝曰:“关东之国无大于齐者。齐东负海而城郭大,古时独临淄中十万户,天下膏腴地莫盛于齐者矣。”王夫人以手击头,谢曰:“幸甚。”

王夫人本想为儿子求得洛阳为封地,却被汉武帝拒绝了,理由是洛阳为“汉国之大都”,从刘邦开国以来从没有分封给哪位皇子。眼见爱妃脸色不好看,汉武帝只能另外割爱,将靠着海边,一向以号称富甲天下的齐地封给刘闳。

汉代在中国的学术史上有划时代的意义。西汉中后期,儒学真正占据思想界的统治地位,这使得整个东汉王朝,出身经学世家成为官场中春风得意的一大前提。东汉首都洛阳因此具备了学术中心的性质。汉武帝初创太学时,五经博士下的学生名额只有50人。西汉末,王莽掌权,为“学者筑舍万区”,规模已扩百倍。东汉的洛阳太学更是惊人骇目,学生猛增至三万人。千年后,北宋大文豪苏轼还如此写道:“学莫盛于东汉,士数万人,嘘枯吹生,自三公九卿,皆折节下之,三府辟召,常出其口。”

全国的精英人才汇聚洛阳,很快就引起连锁效应。众所周知,汉代典籍均为手抄形式,传抄的人一多,难免出现谬误,时间一久,大家手里的“圣人之言”就有了一堆不同的版本。而各类经文的标准版本,皆用漆书写成并藏于洛阳兰台之中。有些投机取巧者,便伺机行贿兰台官吏,“改兰台漆书之经,以合其私文”,将标准版的文句修改成和自己手上版本相同,以此试图在考试中独占鳌头。

汉灵帝时颇有声誉的宦官李巡得知此事,就向皇帝建议,召集大儒,将标准版的五经刻在石碑上,立于太学门口,让作弊的人再也无计可施。汉灵帝接受了这一提议,命学者蔡邕主导此事,耗时八年,在洛阳太学讲堂前立了46块碑刻,这也就是名动四海的《熹平石经》。据《后汉书》所载,熹平石经出炉之后,全国文人士子都前赴后继跑到太学抄录:“及碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余辆,填塞街陌。”每天都有上千辆的马车停驻在石经周围,把街道塞了个水泄不通。放到今天来看,春运时高速堵车也不过如此。可惜的是,董卓挟持汉献帝迁都长安的同时,将洛阳全城都近乎毁坏。太学随之荒废,熹平石经无人保护,从此风雨飘零。至今,汉魏洛阳城遗址还时不时有石经的残片出土。

熹平石经残石,现藏洛阳博物馆。熹平石经创制于东汉灵帝时,朝廷将标准版五经刻在石碑上,立于太学门口,供天下士子抄写,开创了我国历代将儒家经典刻为石经的先河

因为董卓的恶行,河洛一带迎来了千年未有的历史至暗时刻。曹植《送应氏》诗写道:

步登北邙阪,遥望洛阳山。洛阳何寂寞,宫室尽烧焚。垣墙皆顿擗,荆棘上参天。不见旧耆老,但睹新少年。侧足无行径,荒畴不复田。游子久不归,不识陌与阡。中野何萧条,千里无人烟。念我平常居,气结不能言。

所幸的是,曹魏建立后,再次振兴了洛阳。魏废帝曹芳正始二年(241),魏国还模仿东汉,刊刻《正始石经》。这版石经的特别之处,在于“抄三遍”,每篇文章都用古文、篆、隶三种字体书写,故而它有个更亲民的称呼:《三体石经》。

曾有一位少年,因为《三体石经》而改变了一生。他名叫赵至。穷人的孩子早当家。赵至从小见父母耕作辛苦,发愤要通过读书入仕,恩养双亲。在14岁那年,他来到洛阳太学之中,偶遇了一位正在《三体石经》前摹写古文的文士:“先生,请告诉我您的名字,好吗?”

换做是你,正专心致志练字的时候,一边窜出个在自己身边徘徊许久不肯离去、还开口问你姓名的孩子,也会觉得诧异:“你打听我是为了什么啊?”“没别的原因,看您的风采实属非常之人,所以好奇。”这孩子看人还真准:“我叫嵇康,字叔夜。”

两年后,赵至在邺城又遇到嵇康。这一次,他没有再错过,随嵇康一同前往山阳。“你头小而尖,瞳子黑白分明,有白起将军当年的风范。”嵇康常用此话来勉励赵至:白起名垂千古,你赵至又有何不可呢?

赵至也确实如嵇康所期,长成入仕后在断案上堪称有天纵之才,以“良吏”的身份,被举荐到洛阳。可惜,就在这时,赵至接到母亲早已病故的消息,衣锦还乡、奉养亲人的愿望落空。难以承受打击的赵至吐血而死,年仅37岁。而嵇康,也早在20年前,被司马昭处死。即便3000名太学生集体请愿,希望朝廷赦免嵇康并命他来太学授课,也没有保下嵇康的命。“《广陵散》从今天起就失传了啊。”这是他最后的话。浮生若梦,为欢几何。斯人已逝,唯留刻石“昭昭千载”。

再造天理的洛学

倘若将河洛文化的兴盛期,与洛阳这座地区中心城市的兴废史,放在一起进行对比,大家就会发现,两者并不是完全重合的。以隋唐来说,南北朝结束之后,长安和洛阳进入两京并立的时代。但唐代本身佛教文化盛行,本土学术衰弱。经唐太宗努力,学员达8000余人的国学,到武则天执政时,已经是“学堂芜秽,略无人踪。诗书礼乐,罕闻习者”。

洛阳纵然一度升为“神都”,但终唐之世,这里的学术氛围都不能与汉魏时相比。唐玄宗直至唐昭宗的一个半世纪,唐朝皇帝再也没有巡幸洛阳。因此,与党争激烈、多次发生政变的长安不同,洛阳没有突出的社会矛盾和冲突。世俗化和生活化,才是洛阳在中晚唐的主题。远离权力中心的纠纷,又是资源集中的东都,白居易这类退隐官员选择洛阳作为养老之地,可以说是相当明智的选择。

出人意料的是,洛阳下一个辉煌的学术时代,竟然出现在北宋。虽然宋代洛阳仍有“西京”之名,可是听惯了东京开封富贵风流的我们,似乎忽略了洛阳的身影。不过,宋代理学的重要支柱,以二程为代表的洛学,再次将洛阳拉到历史的台前。

二程文化园,位于洛阳市伊川县。北宋大儒程颢和程颐曾迁居洛阳讲学收徒,结交名士。11世纪60年代后,因为反对熙宁变法的文人高官大多聚居洛阳,中国的学术中心便一同移到此。程氏兄弟的“洛学”正是其中的代表,程朱理学由此肇始

所谓二程,指的是北宋大儒程颢和程颐兄弟。其实他们都是在湖北武汉出生的,只是父亲程珦在宋仁宗嘉祐元年(1056)任国子博士后,将其祖考的坟墓都迁到了洛阳伊川,并安家于洛阳履道坊,故而这对兄弟才成为“新洛阳人”。北宋洛阳的存在感,比不得唐代,但不变的是这里还是离京城较近的大都会。朝廷中的失势者和反对派,往往有机会在洛阳组织势力。

二程兄弟的“洛学”生涯,正是在这一背景下开始的。宋神宗任用王安石进行熙宁变法,期间也征询过程颢的意见,而程颢“得天理之正”“法先王之治”的主张,并不合神宗的胃口。很快,程颢就因不支持新法而遭贬斥,并最终于熙宁五年(1072),程家父子三人返居洛阳。此时,新法的反对者,如司马光、富弼、吕公著等都来到洛阳隐居。这些政治上短暂失势的大学问家,瞬间在河洛集合成一股庞大的在野力量。

朱熹的《伊洛渊源录》如此形容二程在洛阳时高朋满座的盛况:“行李之往来过于洛者,苟知名有识,必造其门,虚而往,实而归,莫不心醉敛衽而诚服。”程颢兄弟“位益卑,而名益高于天下”。学者葛兆光在《中国思想史》里认为,11世纪的60年代与70年代,中国的文化中心与政治中心发生分离,前者转移到西京洛阳。不久,神宗的变法遭到挫折,王安石两度罢相,选择前往金陵闲散度日。而张载、邵雍两位大儒也于此时先后去世,他们的门徒许多都选择入洛转投二程门下。政治上的敌人倒台了,亦敌亦友的竞争对手消失了,二程学说进入了发展的小高潮。

不过,这一良好的环境并未维持多久。宋神宗的儿子哲宗与徽宗,都有继承父亲未竟的改革之志,即“绍述”。洛学人士被视为朋党中的一分子,受到打压:“以元祐学术政事聚徒传授者,委监司举察,必罚无赦。”洛学人士因而有了新的追求,只争取思想权威,主张“道统”,隐然表示不接受政治力量的支配。简单来说,程颐通过重新解读《周易》《春秋》,否认秦之后的经学体系。这样的做法,无异于将前代的经学家们放在火上烤。洛学的声威之大,可见一斑。

1127年,北宋灭亡。洛学子弟随着朝廷南渡,在中原之外开辟了诸多传道的新场地。为笼络人心,宋高宗起用一批对洛学深有好感的官员。等到宋孝宗即位,洛学终于在朝廷里迎来久违的春天:“乾淳间,程氏学稍振。”此时,中国南北共有六支二程洛学衍生出的学派:道南、湖湘、永嘉、兼山、涪陵、金国郝氏。南宋中后期,二程与朱熹为代表的程朱理学,成为朝廷认可的主流话语,并在后世800多年的时间里保持超然地位。直到今天,程朱理学提倡的道德观,也依旧对中国的社会拥有无法磨灭的影响。其实,与其说是朱子学主导着中国自宋以来的学问界,不如说是源自河洛的文化,自远古以来,始终发挥着向心力,引导着不同区域的文明,汇聚在中华这一旗帜之下。

本文摘编自《国家人文历史》2023年9月下,原标题为《孕育早期的中国认同河洛之光:从此塑造中华》,有删节

1、本文只代表作者个人观点,不代表星火智库立场,仅供大家学习参考; 2、如若转载,请注明出处:https://www.xinghuozhiku.com/374969.html